Giacometti und Ernst: Eine künstlerische Seelenverwandtschaft

Der teuerste Bildhauer der Auktionsgeschichte: Giacomettis Erfolg nach der Trennung von den Surrealisten

Von Rotger Kindermann

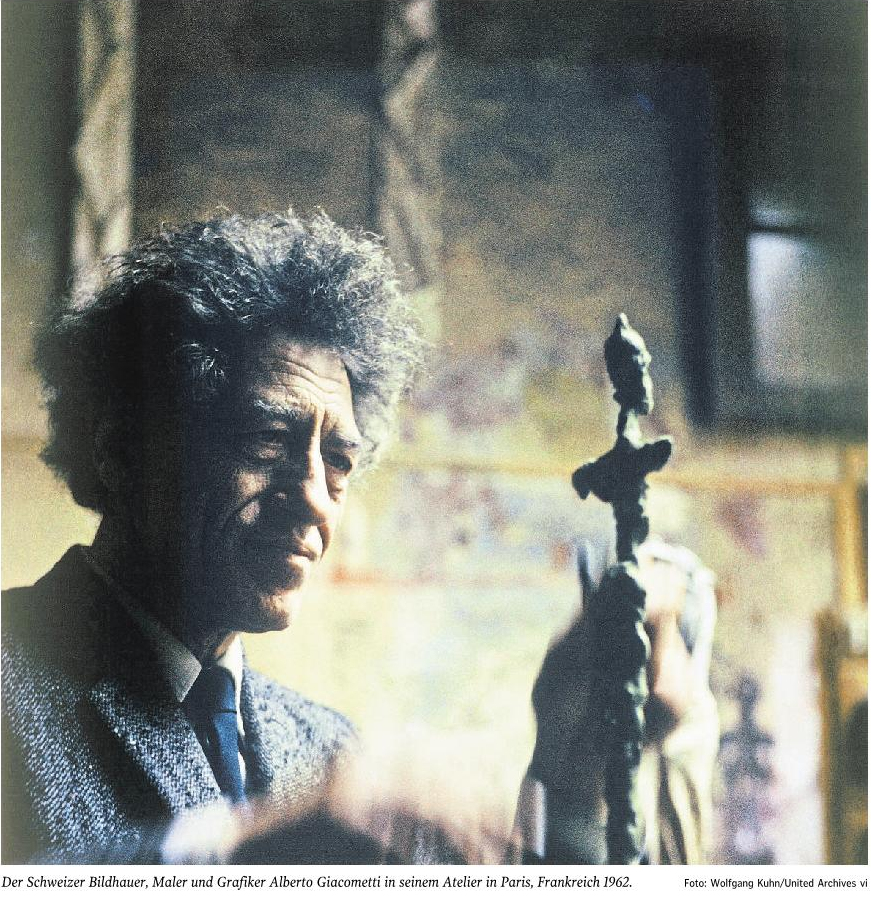

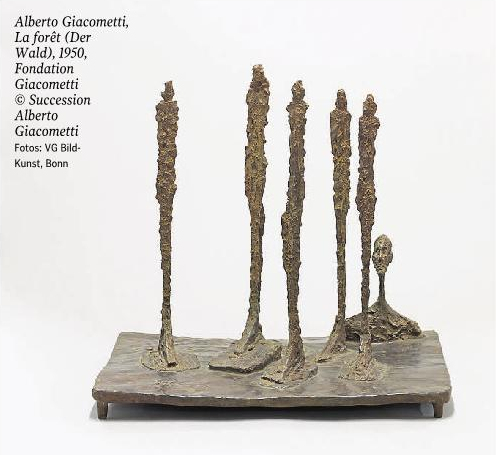

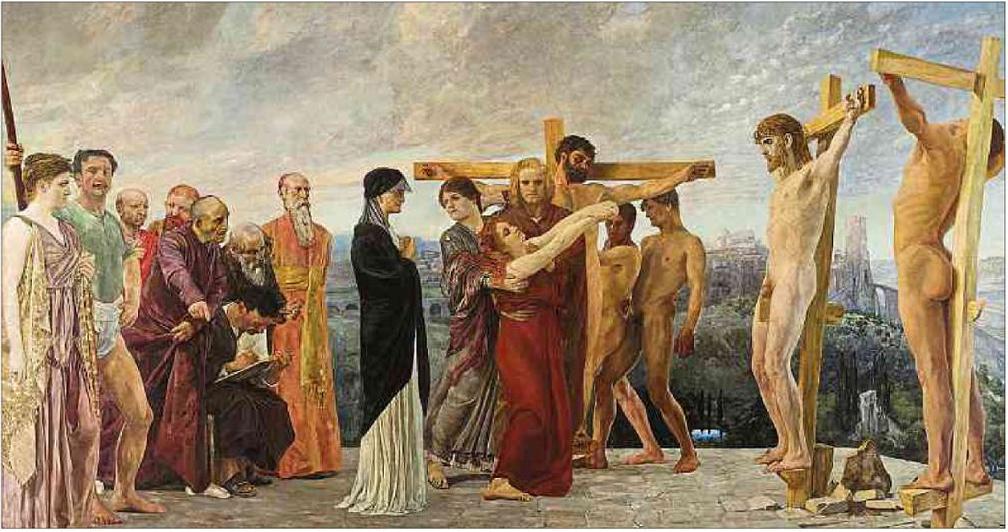

Die Präsentation zeigt zahlreiche Hauptwerke des Künstlers aus den Jahren 1925 bis 35, darunter Le Couple (1926), Femme culliére (1927), Boule suspendue (1930), Objet désagréable (1931) oder die Gestaltung Schweigevogel, ein transparenter Käfig, in dem zwei aus Kugeln und Stäben geformte Wesen in einer Kampfszene verbunden werden. Diese Skulptur ist ein typisches Zeugnis von Giacomettis innerer Rebellion gegen reale künstlerische Konventionen, hier werden seine Träume und Ängste zum Ausdruck gebracht.Wie ein absoluter Kontrast zu Giacomettis späten stiftförmigen Bronzefiguren wirken die ausgestellten Scheibenplastiken, obwohl auch sie – von der Seite betrachtet – als einfache, reduzierte Linie erscheinen. Die Faszination für Steinarbeiten teilte Giacometti mit Max Ernst, mit dem er 1934 in Zürich gemeinsam ausstellte. Ein Jahr später lud er ihn in das Haus seiner Schweizer Familie in Maloja ein, wo beide bald „vom plastischen Fieber befallen wurden“. Auf ihren Wanderungen schwärmten sie über von Naturgewalten geformte Findlinge und Felsblöcke, sammelten kleinere Exemplare, um sie zu Steinskulpturen zu bearbeiten und zu bemalen. Diese Phase gemeinsamen Schaffens, die mit einer behutsamen Abkehr von surrealistischen Kontrasten und Verfremdungen einherging, dokumentiert das Museum mit zahlreichen Fotos und Werken von Ernst aus der eigenen Kollektion. Den Kuratorinnen Laura Braverman (Fondation Giacometti, Paris) und Dr. Friederike Voßkamp (Max Ernst Museum) war es ein besonderes Anliegen, die Arbeiten der beiden Künstler in einen direkten Dialog treten zu lassen und ihre persönliche und künstlerische Seelenverwandtschaft aufzuzeigen.

Der teuerste Bildhauer

Dem eindrucksvollen Gesamtwerk Giacomettis – nach dessen Trennung vom Kreis der Surrealisten – würde man keinesfalls gerecht, wollte man seine besonders erfolgreiche Nachkriegsperiode unbeachtet lassen. Denn mit seinen stabartigen Figuren erreicht Giacometti völlig neue Dimensionen, wird in Kunstkreisen en vogue und wurde später „der teuerste und einflussreichste Bildhauer der Auktionsgeschichte“.

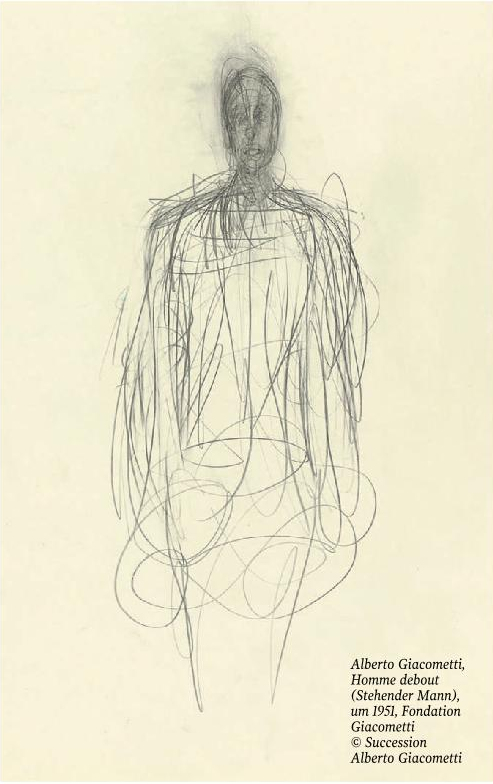

Ohne Frage wird in Brühl eine repräsentative Auswahl gezeigt, darunter die bekannten Vier Frauen auf einem Sockel aus dem Jahr 1950. Mit seinen filigranen, fadenähnlichen Gestalten bricht Giacometti fast 60 Jahre nach seinem Tod alle Rekorde: L’homme au doigt (Mann mit Fingerzeig) ist bislang die teuerste Skulptur der Welt, die im Mai 2015 bei Christie’s für 141,3 Millionen Dollar versteigert wurde. Die hageren Geschöpfe, mehrfach von einer Art Käfig umrahmt, die von auffallenden Überlängen der Extremitäten und Köpfe geprägt sind, beeindrucken bis heute ein breites Publikum. Surrealistische Einflüsse und Visionen lassen sich auch in seinem Spätwerk durchaus erkennen. Die spindeldürren Figuren „sind höchst rätselhaft, sie wirken verspielt und bedrohlich zugleich“, sagt Laura Braverman.Die Ausstellung im Max Ernst Museum zeigt rund 70 Werke, neben den Skulpturen auch Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafiken von Giacometti, die größtenteils von der Fondation Giacometti in Paris zur Verfügung gestellt wurden. Diese gemeinnützige Organisation verfügt nicht nur über zahlreiche Werke des Surrealisten, sondern verwaltet auch das Archivmaterial des Künstlers, darunter seine komplette Korrespondenz, Fotos, seine persönliche Bibliothek, Ausstellungskataloge oder Original-Kupferplatten. Auf diesem Fundus basierend gelingt es dem Museum, das vielfältige Wirken zweier Weltkünstler darzustellen und die Besucher auf

Brühl, der Geburtsort von Max Ernst, liegt zwischen Köln und Bonn. 2005 wurde der alte „Brühler Pavillon“, ein ehemaliges Ausflugslokal in unmittelbarer Nachbarschaft zu Schloss Augustusburg, zu einem Museum um- und ausgebaut. Das Max Ernst Museum präsentiert das künstlerische Schaffen dieses Dadaisten und Surrealisten in einem Überblick. Bis 15. Januar 2025 dienstags bis sonntags 11 bis 18 Uhr.www.maxernstmuseum.lvr.de

eine spannende Entdeckungsreise durch ihre „surrealistische Ideenwelt“ mitzunehmen. Zur Ausstellung erscheint ein reich illustrierter, dreisprachiger Katalog (Deutsch, Englisch, Französisch), der die surrealistische Welt erklärt und die ausgestellten Kunstwerke präsentiert.

Zeiten und Räume – eine inspirierende Reise durch die Kunstgeschichte

Von der Heydt Museum präsentiert Klassiker der Sammlung

Von Rotger Kindermann

Mit über 2.000 Gemälden, 500 Skulpturen, 800 Fotografien und 30.000 grafischen Blättern verfügt das Wuppertaler Von der Heydt Museum über eine der bedeutendsten Kunstsammlungen Deutschlands. Ihr systematischer Aufbau begann in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts und dauert bis heute an. Mit der jetzt gestarteten Ausstellung „Zeiten und Räume – Klassiker der Sammlung“ lädt das Museum dauerhaft ein, seine hochkarätigen Bestände anhand einer präzisen Auswahl neu zu entdecken. Die Kuratorin Anna Storm hat eine Art Reiseführer zusammengestellt, der durch die wichtigen Epochen der europäischen Kunstgeschichte führt – vom 17. Jahrhundert bis in die 1960er Jahre.

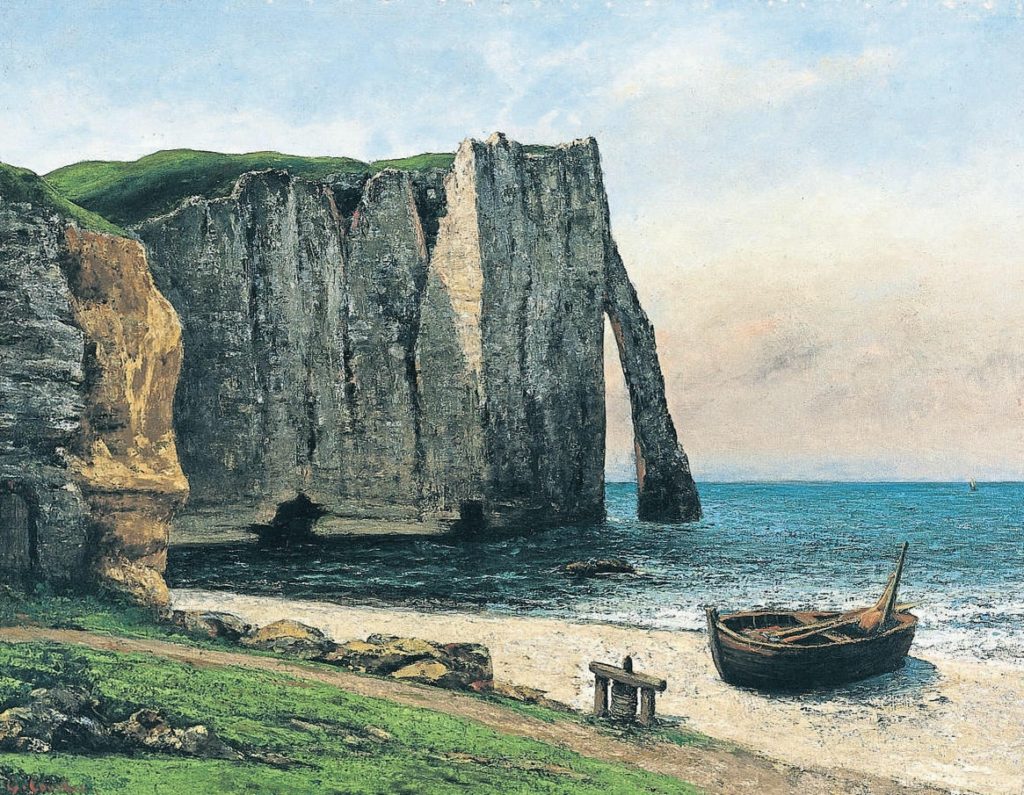

Der erste Kunstmarkt

Einer der frühen Sammlungsschwerpunkte des Museums war die niederländische bzw. flämische Malerei, wie die Werke von Jacob van Ruisdael und Frans Snyders dokumentieren. Sie werden im ersten der insgesamt neun Räume gezeigt. In den Niederlanden entstand damals der erste Kunstmarkt der Welt, angetrieben durch den kolonialen Überseehandel. Die wohlhabende Kaufmannschaft stellte ihren Reichtum durch den Ankauf von Kunstwerken zur Schau. In dieser als „Goldenes Zeitalter“ bezeichneten Epoche schufen in der aufstrebenden Republik ca. 700 Malerwerkstätten jährlich rund 70.000 Gemälde. Passend dazu werden Stillleben und „Sehnsuchtsmotive“ der deutschen Romantik aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgestellt, blühende italienische Landschaften oder Szenen aus der Antike. Die nächste „Raumbetrachtung“ führt in das Frankreich zur Mitte des 19. Jahrhunderts (Raum 3), wo ebenfalls die Darstellung heimischer Landschaften die Künstler motiviert. Im Wald von Fontainebleau, etwa 50 km entfernt von Paris, malen sie das bäuerliche Leben und wenden sich hin zur Natur. Ihre als Impressionismus deklarierte Freiluftmalerei erzeugt wirkungsvolle optische Eindrücke, sie spielt mit den Effekten des Lichts und seinem Einfluss auf Farben. Mit Gemälden von Cézanne, Manet, Monet, Renoir, Signac oder Sisley ist dieser Raum auffallend prominent besetzt. Ein Beispiel, wie faszinierend die Wirkung eines Bildes sein kann, liefert Claude Monet, dessen impressionistischer Pinselstrich das Örtchen Vétheuil nahe Paris abbildet. Das Wasser der Seine spiegelt im weichen Sonnenlicht die Dorfkulisse. Je weiter sich der Betrachter vom Bild entfernt, desto klarer erkennbar werden die Konturen der Häuser und Höfe. Allein diesen Raum zu erleben, macht den Besuch der Ausstellung lohnenswert.

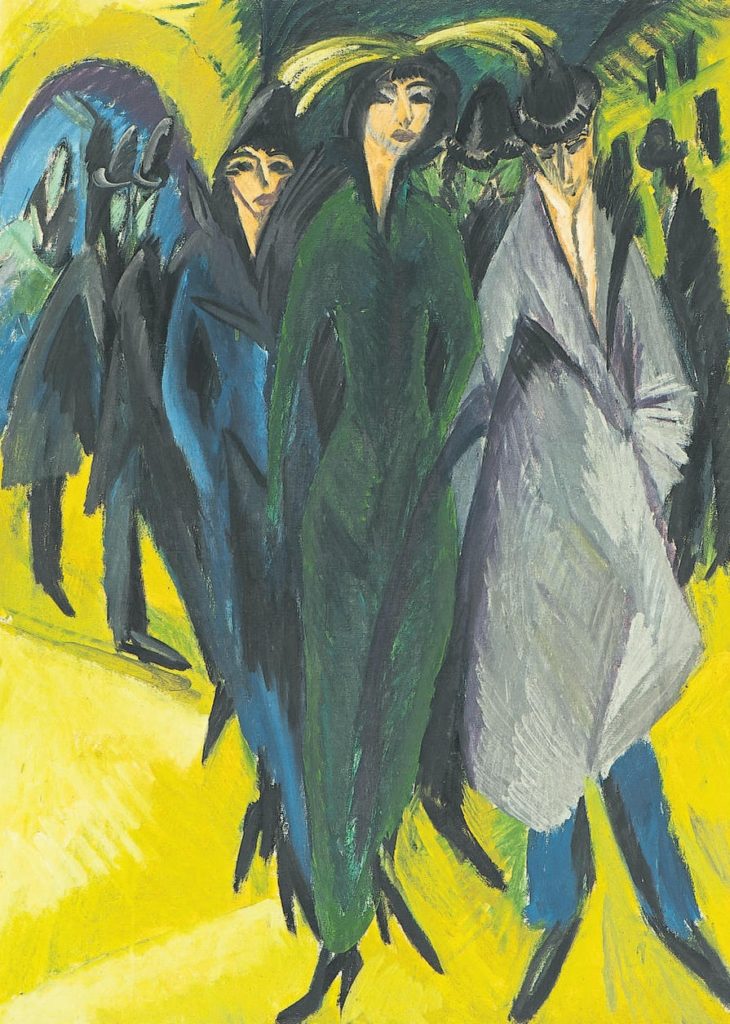

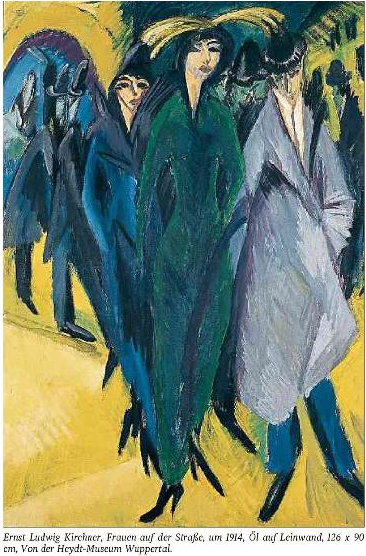

Ernst Ludwig Kirchner, Frauen auf der Straße, 1914 Öl auf Leinwand, 126 x 90 cm. Fotos: Von der HeydtMuseum Wuppertal

Von Wuppertal nach Worpswede

Es liegt nahe, dass Maler, die das heutige Wuppertal hervorbrachte, in der neuen Sammlung eine herausgehobene Rolle spielen (Raum 4). So zum Beispiel Hans von Marées, der 1834 in Elberfeld geboren wurde und zu den bedeutendsten Künstlern des 19. Jahrhunderts gerechnet wird. Das Von der Heydt Museum verfügt über eine umfangreiche Sammlung seiner frühen Werke, sechs davon werden gezeigt. Marées zählt neben Arnold Böcklin und Anselm Feuerbach sowie dem Bildhauer Adolf von Hildebrand zu den sogenannten „Deutschrömern“, einem Kreis von Künstlern, die nach Italien reisten und sich von der Kunst der italienischen Renaissance inspirieren ließen. Nicht nur die großen Städte wie Paris, Berlin oder München waren Kristallisationspunkte der europäischen Kunstszene, aktive Künstlerkolonien entstanden Ende des 19. Jahrhunderts auch im ländlichen Raum wie zum Beispiel in Worpswede unweit von Bremen. Hier wirkte Paula Modersohn-Becker, eine Wegbereiterin des Expressionismus. Unmittelbar nach ihrem frühen Tod 1907 erwarb der Wuppertaler Kunstsammler August von der Heydt insgesamt 28 Gemälde aus ihrem Nachlass, von denen sich heute noch 21 im Bestand des Museums befinden. Sechs Werke von ihr zeigt die aktuelle Ausstellung in Raum 5. Sie war eine der wenigen Frauen, denen es gelang, sich in der männlich dominierten Kunstszene einen Namen zu machen. Eine Grafik in der Ausstellung zeigt, dass nur 6,5 Prozent des gesamten Kunstbestandes des Von der Heydt von Künstlerinnen stammen. Auch die Herkunftsländer (Räume) werden statistisch dokumentiert.

Aufbruch am Staffelsee

Gustave Courbet, Die Steilküste bei Étretat, um 1869 Leinwand, 93 x 114 cm.

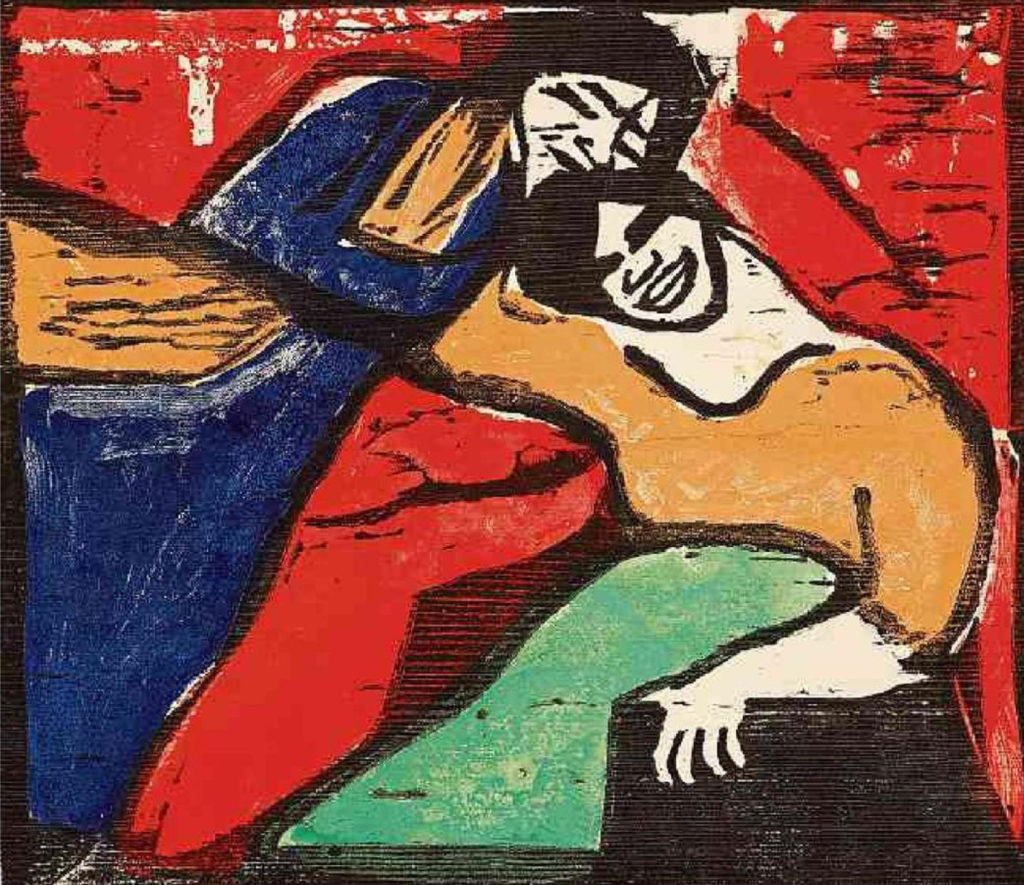

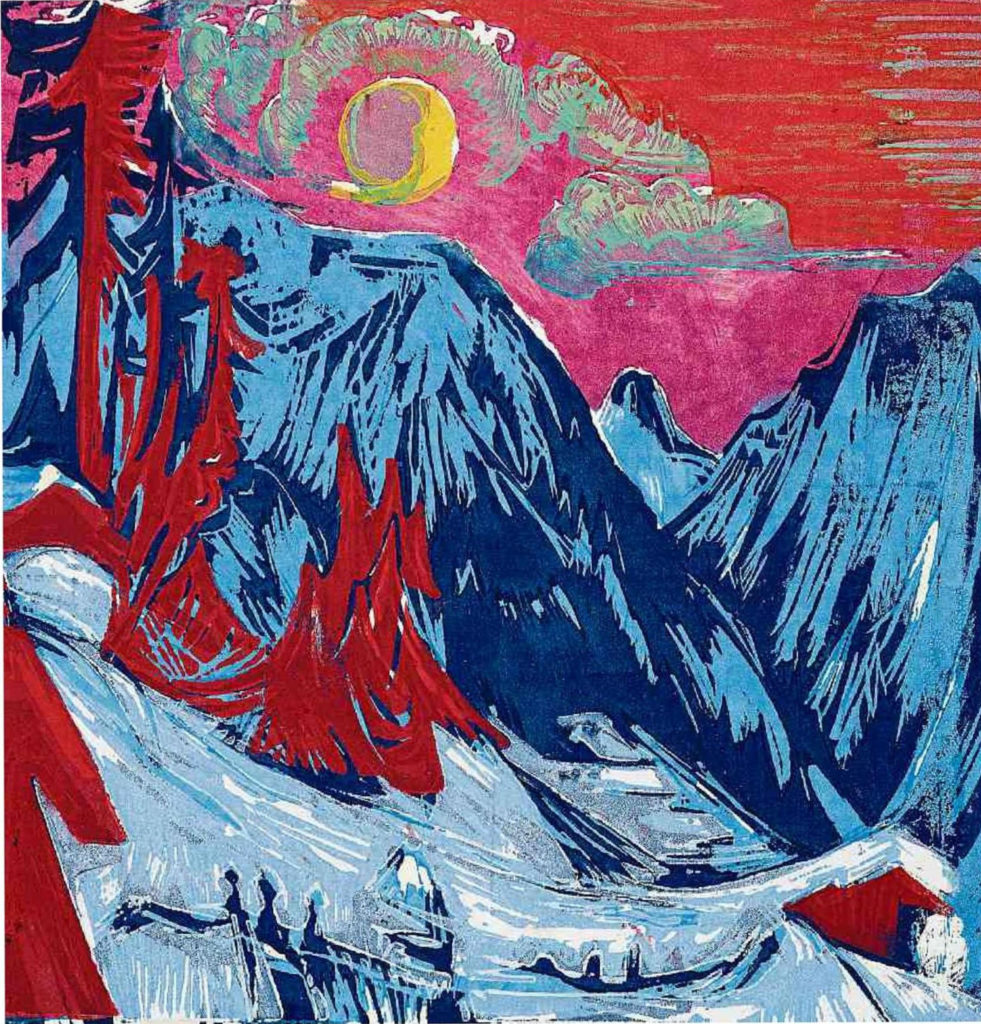

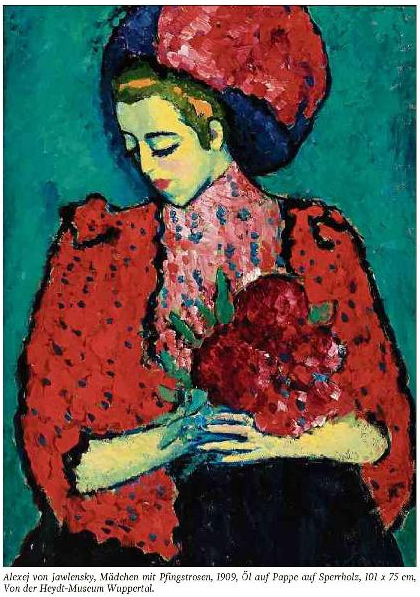

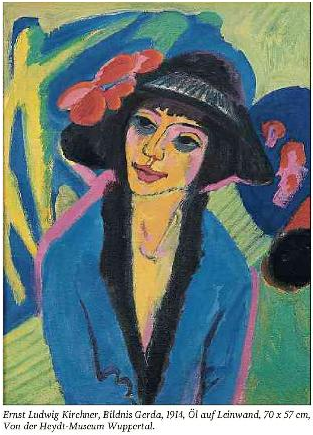

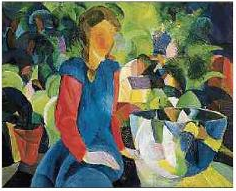

Prominent vertreten sind in Raum 6 Künstlerinnen und Künstler, die unter dem Namen „Der Blaue Reiter“ einen unverwechselbaren Beitrag zum Expressionismus geleistet haben – wie Gabriele Münter, Marianne von Werefkin, Franz Marc, August Macke, Wassily Kandinsky oder Emil Nolde. Auch in diesem Fall handelt es sich eher um eine Künstlerkolonie, die sich im Sommer 1908 in Murnau am Staffelsee, 70 km südlich von München, zu einer kurzen aber höchst produktiven Phase zusammengefunden hatte. Eine andere entscheidende Variante des deutschen Expressionismus dokumentiert (Raum 7) die Künstlergruppe „Die Brücke“, die ab 1905 in Dresden entstand. Angeregt durch Munch, Van Gogh und Gauguin entwickelten sie eine radikale Bildsprache, die vor allem in großflächigen vielfarbigen Kompositionen Ausdruck fand. Ausgestellte Werke von Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel und Karl SchmidtRottluff zeigen den neuen Aufbruch.

Die menschliche Figur als Schlusspunkt

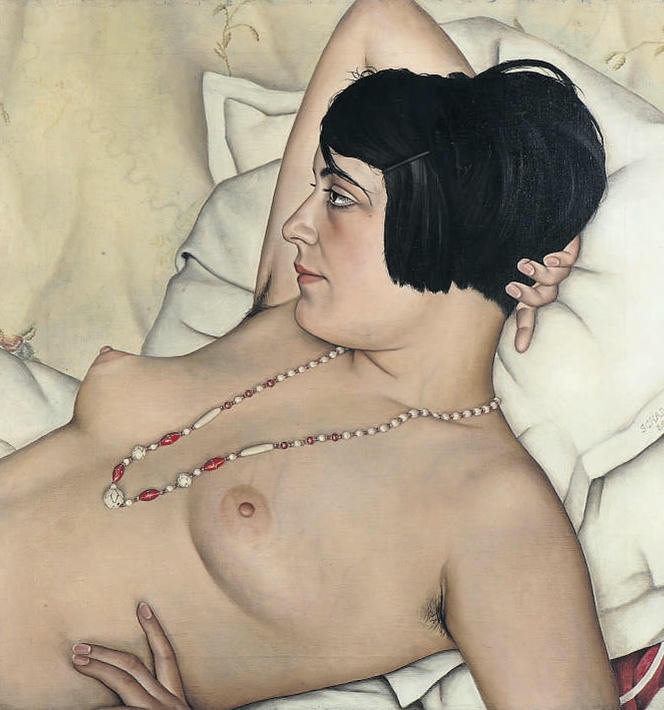

Christian Schad, Halbakt, 1929, Leinwand, 55,5 x 53,5 cm

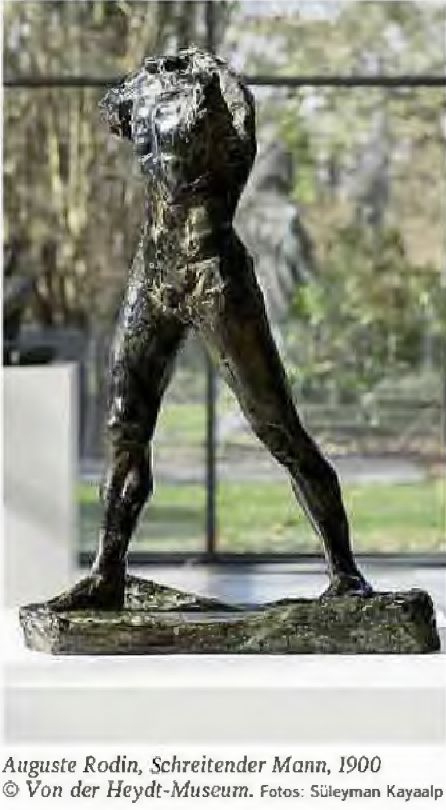

In Europa vollziehen sich nach dem Ersten Weltkrieg enorme gesellschaftliche Veränderungen, die sich auf die Kunstszene auswirken. Dem Aufbruch folgt ein eher nüchterner Blick, wie er sich im Bauhaus-Stil ausdrückt. Die Figuren und Motive von Gerd Arentz oder Otto Dix (Raum 8) zeugen von einer vereinfachten Formensprache, setzen aber auch politische Missstände ins Bild. Als Schlusspunkt zeigt das Museum eine repräsentative Auswahl aus seiner Skulpturensammlung. Dabei steht der menschliche Körper im Vordergrund und der wird von Hans Arp, Auguste Rodin oder Alberto Giacometti höchst unterschiedlich gestaltet. So dokumentiert Raum 9 die Vielgestaltigkeit von figürlicher Kunst, die beim Besucher die Vorstellungskraft beflügelt. Eingebettet in die Ausstellung „Zeiten und Räume“ sind Werke von Lothar Baumgarten (1944-2018), die erstmals nach dem Tod des ehemaligen Beuys-Schülers und Völkerkundlers unter dem Titel „Land oft he Spotted Eagle“ gezeigt werden. Die Foto-Arbeiten und Installationen (Raum 2) stammen aus der Sammlung Lothar Schirmer, der den Künstler persönlich kannte. Sie schlagen Brücken in andere Kulturen und stellen die Frage nach dem Eigenen und dem Fremden auf vielfache Weise. Bestimmte Bildkomponenten wie die Vogelfeder ziehen sich wie ein roter Faden durch sein Werk. Mit diesem überraschenden Ausflug in die Moderne wird die Ausstellungschronologie aufgelockert und Baumgarten einem breiteren Museumspublikum bekannt gemacht.

Audioguide mit Kramer und Krassnitzer

Eine besondere Premiere bietet der Audioguide zu „Zeiten und Räume“. Dafür konnte das Von der Heydt Museum das Schauspielerpaar Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer gewinnen. Die beiden leben in Wuppertal (ebenso in Tirol) und sind der Stadt und seinem Museum sehr verbunden. Kramer ist gebürtige Wuppertalerin und kennt das Museum seit ihrer Kindheit. Ihre Eltern sind freischaffende Maler. Kramer und der aus Österreich stammende Krassnitzer zählen zu den bekanntesten deutschen Fernsehgesichtern und überzeugten in zahlreichen Serien und Krimireihen. Die Beiden haben die Texte zu 21 Werken dieser Ausstellung gesprochen. Auswahl und Texte stammen von der Kuratorin Dr. Anna Storm.

Tickets im Online-Shop unter www.von-der-heydt-museum.de. Preis 12 Euro, ermäßigt 10 Euro, Familie 24 Euro.

Öffnungszeiten dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr, donnerstags auch bis 20 Uhr.

Öffentliche Führungen jeden zweiten Sonntag im Monat, 15:30 Uhr, Extraticket 4 Euro.

Verborgene Kunstperlen

an der belgischen Küste

Besuch im Permeke Museum und im Peire Haus, zwei zu Museen umgestalteten Wohnhäuser bedeutender belgischer Künstler

Von Rotger Kindermann

Kunst und Kultur sind untrennbar mit der belgischen Küste verbunden. Eine Reise dorthin ist für Kunstsinnige in diesem Jahr besonders lohnenswert. Vor allem, weil das spektakuläre Skulpturenfestival Beaufort“ dieses Jahr bereits zum achten Mal ans Meer zurückgekehrt ist. Bis zum 3. November kann man in diesem Freiluftmuseum wieder außergewöhnliche Kunstwerke erleben.

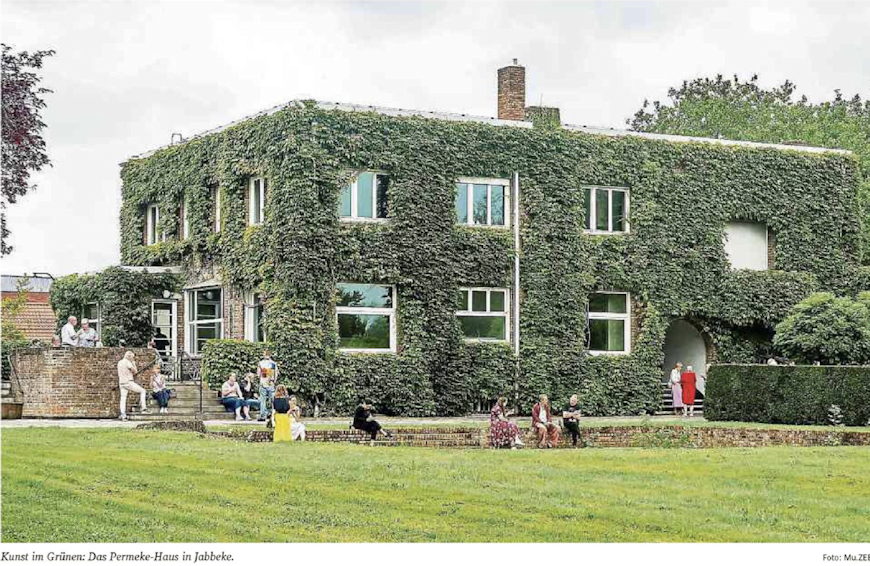

Überhaupt ist der 67 Kilometer lange Küstenstreifen von Knokke-Heist bis De Panne voll von großen und kleinen Kulturgütern, sehenswerten Museen- wie beispielsweise für moderne Kunst das Mu.ZEE in Ostende – oder verborgenen Perlen, wie die zu Museen umgestalteten Wohnhäuser bedeutender Künstler. In erster Linie bekannt sind darunter das EnsorHaus, ebenfalls in Ostende, und das Museum Paul Delvaux in Sint-ldesbald. Eine weitere Kostbarkeit findet man nun am Rande des Ortchens Jabbeke, wenige Kilometer westlich von Brügge, in einem von wildem Wein umwucherten Klinkerbau, der 1929 von Constanl Permeke errichtet wurde.

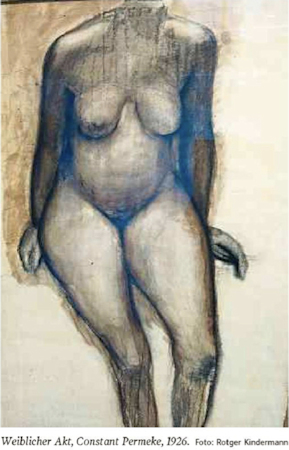

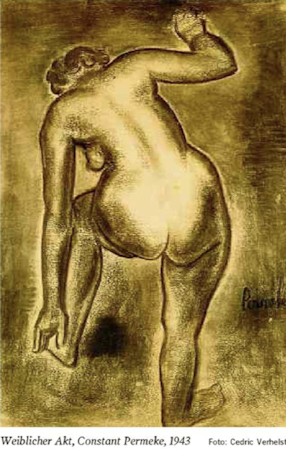

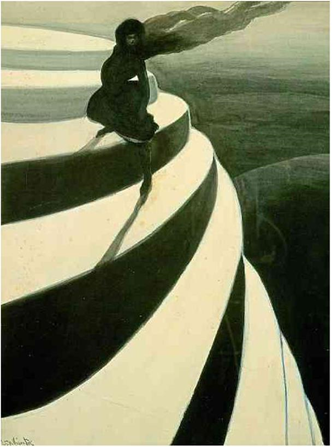

Dort lebte, malte und modellierte der Maler und Bildhauer bis zu seinem Tod im Jahr 1952. Ein umfassendes Werk wird heute zum größten Teil dem Expressionismus zugeordnet. Für Permeke waren Kunst und das ländliche Leben eng miteinander verknüpft. Es war seine wichtigste Inspirationsquelle. Dabei experimentierte er leidenschaftlich mit Materialien, bearbeitete seine Bilder mir Holzkohle und Terpentinfarbe. Pinsel und Spachtel waren seine Werkzeuge.

Humanistische Bildsprache

Constant Permeke war ein wahrer Weltenbummler in der Kunstszene. Bereits seine erste Teilnahme an der Biennale von Venedig im Jahr 1922 machte ihn international bekannt. 1930 sorgte seine Retrospektive im Brüsseler Palast der Schönen Künste mit Hunderten seiner Werke für Aufsehen. Bis kurz vor seinem Tod nahm er an großen Kunstausstellungen in Paris, Kairo, Stockholm und Sao Paulo teil. Nach den Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs war die Sehnsucht nach seinen authentischen menschlichen Themen und seinem engen Verhältnis zur Natur besonders ausgeprägt. Permekes Kunst zeugt von einer recht eigenwilligen. originellen Bildsprache, die von einem tiefen Humanismus angetrieben wird.

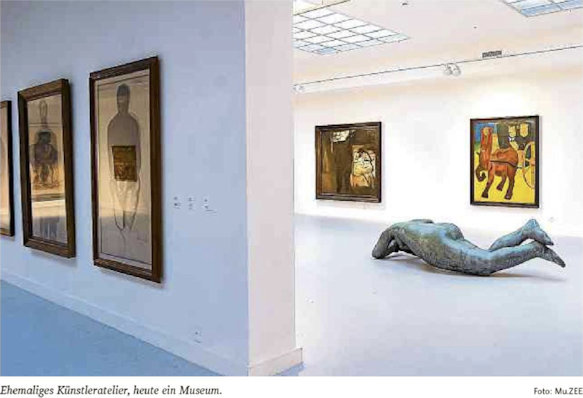

Nach einer längeren Renovierungsphase hat das Permeke Museum in Jabekke jetzt wieder seine Pforten geöffnet. Mit umfangreichen Arbeiten wurde das historische Wohnhaus in einen zeitgenössischen Museumskomplex verwandelt, der auch weitgehend barrierefrei zugänglich ist. Mit Wandtexten, Tabellen und Bildern wird sowohl sein familiäres Leben geschildert als auch sein künstlerisches Erbe gewürdigt. Im Wohnhaus wird künftig eine Dauerausstellung präsentiert, in dem angrenzenden Atelier sollen Permekes Werke zweimal jährlich in einen Dialog mit anderen Künstlern treten. Der große umliegende Garten wu.rde nach Permekes künstlerischer Vision ökologisch umgestaltet, die darin präsentierten von ihm gestalteten – Skulpturen zeugen von seiner tiefen emotionalen Verbindung zu Menschen und Natur.

Ort der Experimentierfreude

Ein anderes künstlerisches Kleinod verbirgt sich in einer kleinen Seitenstraße in Knokke-Dorp. Es ist das Wohnhaus samt Atelier, in dem Luc Peire (1916-1994) gelebt und gearbeitet hat. Auch dieser in Brügge geborene Künstler kam wie Permeke ursprünglich vom Expressionismus, entwickelte sich aber weiter in Richtung Konstruktivismus und Abstraktion. Ab den 1950er Jahren nutzte er für seine Bilder die Wirkung geometrischer Formen und Linien. bei seinen Druckgraphiken entwickelte er einen unverwechselbaren Stil, der sich durch harmonische, vertikal verlaufende Farbfolgen auszeichnet.

- Skulpturen zeugen von der

- tiefen emotionalen Verbindung des Künstlers zu Menschen und Natur.

Peires Experimentierfreude und künstlerisehe Hinterlassenschaft wird besonders erlebbar, wenn man sein rundum verspiegeltes Klangstudio betritt, das er im Garten errichten ließ. Während die vielfach sichtbaren Spiegelbilder den Körper in Spannung versetzen, geht von den hörbaren psychedelischen Klangelementen eine geradezu entspannende Wirkung aus. Ab Juli 2024 soll der gesamte Komplex für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Allein durch den weitgehend im Originalzustand erhaltenen Wohnbereich wird man gut ermessen können, wie der Künstler gelebt und gearbeitet hat. Jedenfalls erhält damit die belgische Küste eine weitere „Kunstperle“, die nicht länger verborgen bleiben sollte.

Permeke- Museum, Gistelsteenweg 341, B8490 Jabbeke, täglich geöffnet (außer dienstags) von 10 bis 17:30 Uhr, Eintritt 12 Euro. Luc Peire Haus, De Judestraat 64, B8- 8300 Knokke-Dorp

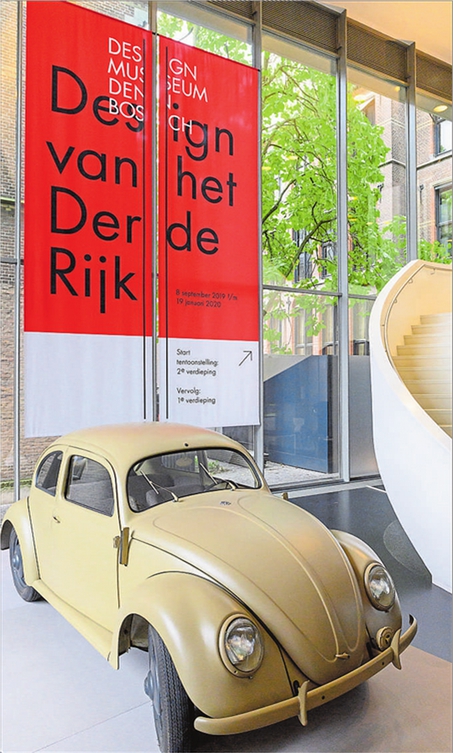

Sigmar Polke und Gerhard Richter im Glasmalerei-Museum

Von Mittelalter bis Moderne:

Das Deutsche Glasmalerei-Museum in Linnich

Von Rotger Kindermann

An der Rur, auf halber Strecke zwischen Aachen und Mönchengladbach liegt die Kleinstadt Linnich. Ein eher unauffalliger Ort mit etwa 13.000 Einwohnern – würde er nicht ein Museum beherbergen, das sich einem spektakulären Thema widmet: Das „Deutsche Glasmalerei-Museum“.

Eine ehemalige Getreidemühle wurde 1997 aufwendig um ein transparentes Ausstellungsgebäude erweitert, wo heute Werke dieser anspruchsvollen Technik von ihren Anfängen im Mittelalter bis hin zur zeitgenössischen Kunst gezeigt werden. Mit der 1857 gegründeten Glasmalerwerkstatt Dr. Oidtmann verfugt Linnich bei dieser Kunstrichtung über eine eigene Tradition, seine wertvolle Glasmalereisammlung stellte das Unternehmen anlässlich der Museumsgründung der Träger-Stiftung zur Verfugung. Der Schwerpunkt der Sammlung liegt auf Glasgemälden des 20. und 21. Jahrhunderts.

Schätze mit vielen Parallelen

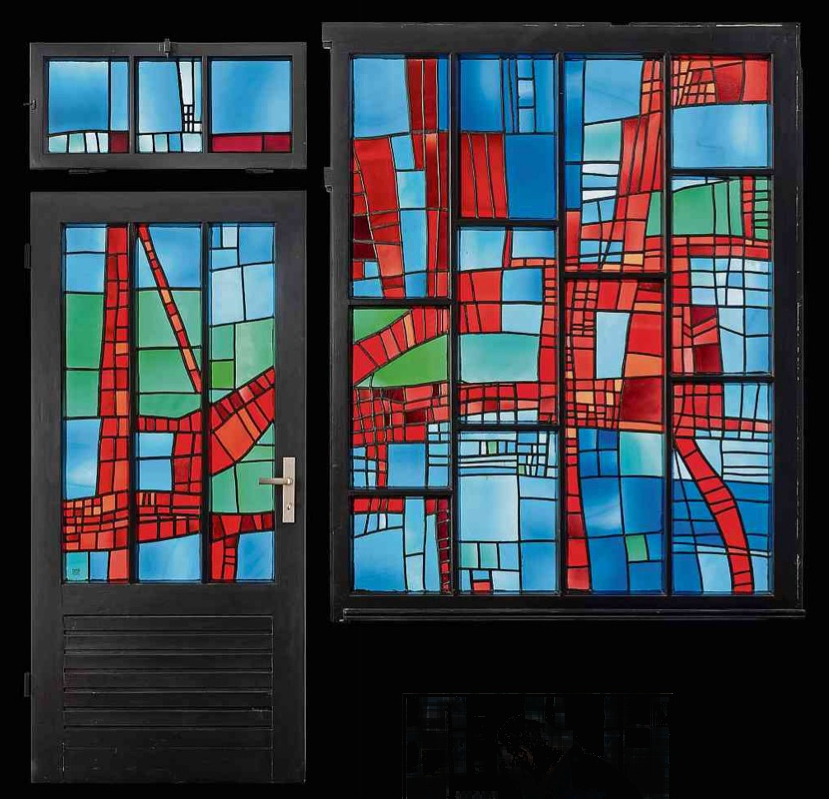

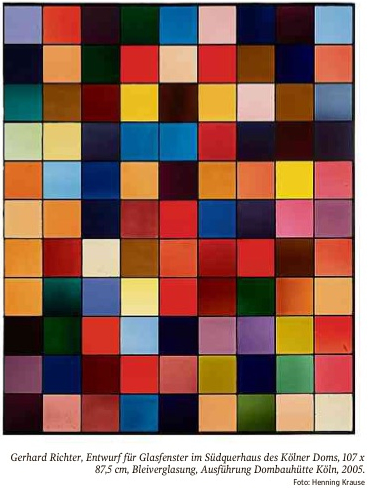

Seit November zeigt das Museum eine Sonderausstellung unter dem Titel Junge Rebellen – Polke, Richter & Friends, die sich dieser experimentellen Avantgarde im Spannungsfeld von Glaskunst, Malerei und Fotografie widmet. Die Schätze, die in Linnich gezeigt werden, haben ihre eigenen, ganz individuellen Geschichten: Nachdem im Archiv des Museums eine Fenster-Tür-Kombination von Sigmar Polke lange auf ihre Präsentation gewartet hatte, geriet auch Polkes bekanntes Kirchenfenster im Züricher Großmünster in den Blick. Dazu fand sich bei den Recherchen zur Ausstellung ein gleichwertiges Pendant: Die Entwürfe und Original-Probefenster von Gerhard Richter für seine Fenster im Südquerhaus des Kölner Doms. Sie lagerten fast vergessen in einem der Türme.

Auf der Spurensuche zu den Werken wurde so manche Parallele entdeckt. Beide sind Erstlingswerke in Bezug auf die angewandte Technik. Für seine Fenster im Großmünster von Zürich verzichtete Polke auf ein Honorar; das gilt ebenso für Gerhard Richter’s Fenster im Kölner Dom. Es sind Geschenke der Künstler an die Öffentlichkeit. Beide Kirchenfenster zeugen von einer tiefgründigen inneren Auseinandersetzung mit religiösen Themen und sie überzeugen durch eine expressive künstlerische Formen- und Farbsprache.

Hohe Ansprüche an die Technik

Für die Umsetzung beider Fenster wurden spezielle handwerkliche Techniken entwickelt. Das Museum veranschaulicht in der Sonderausstellung, wie Gerhard Richter experimentiert hat, um Licht, Farbe und Material perfekt zu kombinieren. In drei unterschiedlichen Modellen hat er dazu die kleinen Farbquadrate zusammengefügt, einmal mit Hilfe der klassischen Bleiverglasung, durch eine Glasverschmelzung und durch eine Verfugung mit Silikon, die schließlich zur Anwendung kam.

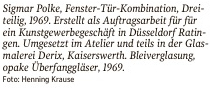

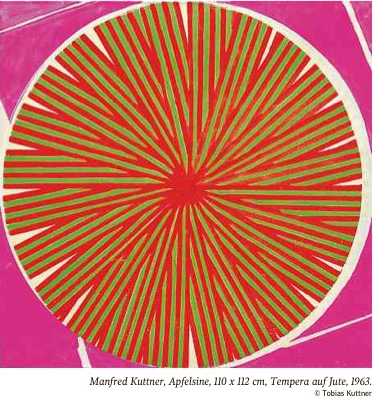

Auch Sigmar Polke setzte mit der Achatverglasung völlig neue Materialien ein, die höchste Anspruche an die technische Umsetzung verlangten. Dieser Mut zum Experiment zeichnet auch die Werke der beiden anderen Künstler (& Friends) aus, Manfred Kuttner und Konrad Lueg. Die Studienkollegen von Richter und Polke aus den 60er Jahren an der Düsseldorfer Kunstakademie gehörten zu dem rebellischen Quartett, das damals den etablierten Kunstbetrieb mit innovativen Kunstformen und Happenings auf mischte.

Faszinierender Gebrauchsgegenstand

Welche Inspiration für nachfolgende Generationen davon ausgeht, zeigen schließlich Arbeiten von vier jungen Künstlerinnen Laura Aberham, Undine Bandelin, Wanda Koller und Katja Mönch präsentieren sich mit Installationen aus Acryl und Glas. die neuen „Mut zur Rebellion“ aber nur in abgemilderter Form erkennen lassen. Einen repräsentativen Blick über die Entwicklung der Glasmalerei vermittelt die Dauerausstellung, die auf sieben versetzten Ebenen und insgesamt 1400 qm gezeigt wird. Allein sie lohnt eine Reise nach Linnich. Glas ist zwar nur ein Gebrauchsgegenstand, aber hier wird anschaulich, welche Faszination ihm zugrunde liegt.

Deutsches Glasmalerei-Museum Linnich, Rurstr. 9-11, 52441 Linnich, Öffnungszeiten dienstags bis sonntags von 11 bis I7 Uhr.

Eintritt 6 Euro, ermäßigt 5 Euro. Bis 7. Juli 2024.

Website: www.glasmalerei-museum.de

Kleine und große Meisterwerke auf Papier

Das Museum Folkwang in Essen zeigt ,,Made in Paris“ – Originalgrafiken, Künstlerbücher und Mappenwerke vom frühen 20. Jalirhundert bis in die die Gegenwart

Von Rotger Kindermann

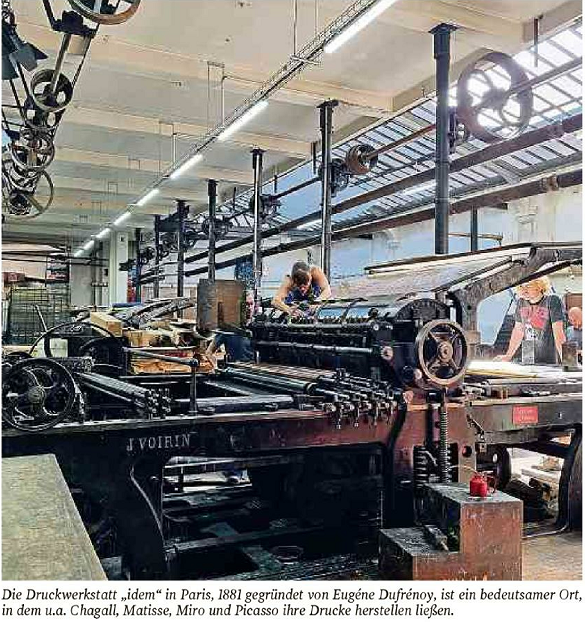

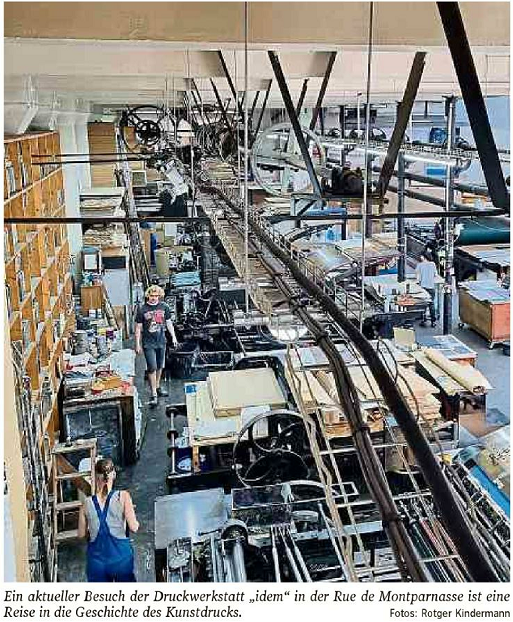

Es waren von Anfang an die französischen Impressionisten, die den Ruf des Folkwang Museums in Essen ausmachten. Für Kunstsammler und Museumsgründer Karl Emst Osthaus galten ihre Werke als ,,Synonym für Schönheit“. So gehört der konzentrierte Blick nach Frankreich zur Ausstellungschronologie des Essener Kunstmuseums. Die aktuelle Schau erzählt die Geschichte von Paris als Zentrum des Drucks von Plakaten, Kunstbüchem und Mappenwerken iiber einen Zeitraum von fast 130 Jahren. »Chagall, Matisse, Miró. Made in Paris“ präsentiert iiber 250 Meisterwerke auf Papier – von der kleinformatigen Druckgrafik bis zum großen Werbeplakat. Seit jeher verfügt das Folkwang über einen reichen Bestand an französischer Kunst, 80 Prozent der Drucke stammen aus der eigenen Sammlung, die meisten wurden zur Entstehungszeit erworben, doch bislang noch nie oder nur selten gezeigt. Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte die Druckgrafik mit der Lithographie einen bemerkenswerten Aufschwung, zugleich entdeckten Pariser Künstler diese Technik fiir sich. „Man beschäftigt sich nur noch mit Druckgrafiken, es ist ein wildes Treiben, die Jungen machen nichts anderes mehr“, schrieb Camille Pissarro am 13. April 1897 an seinen Sohn Lucien, der gerade in London weilte. In diesem Jahr gründete sich eine „Société des peintres-lithographes“, die regelmäßig Ausstellungen organisierte, es etablierten sich feste Verkaufsstellen, in denen die aktuellen grafischen Blätter und Plakate angeboten wurden. Eine vielfältige Auswahl dieser plakativen Farblithographien ist in der Ausstellung zu sehen, darunter der Druck „Lä vitrine de Sagot“ von George Bottini, der eine Gruppe elegant geldeideter Damen vor einer bekannten Pariser Kunstbuchhandlung abbildet. Diese Kunstdrucke wurden zu internationalen Sammelobjekten und man darf mutmaßen, dass sie wesentlich zum Ruf der Pariserin als extravagante, mondäne Frau beigetragen haben.

Kein Plakat ohne Drucker

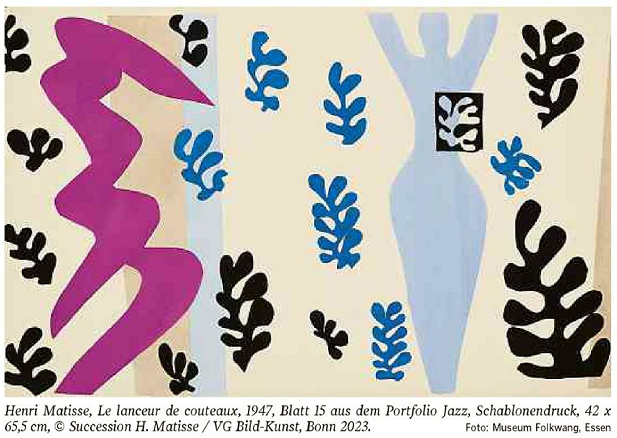

Zusammen mit der industriellen, mehr auf Konsum ausgerichteten Entwicklung gewann das Plakat als verkaufsförderndes Medium eine immer größere Bedeutung. Mit der neuen Technik konnten große Flächen mehrfarbig bedruckt werden. Bildmotive und Werbetexte wurden augenfällig zusammengefügt. Auch die Kunst- und Unterhaltungsszene wusste dieses Medium zu nutzen, wie die knallbunten Plakate der Varietébühnen „Moulin Rouge“ (1889) und „Folies-Bergère“ (1892) eindrucksvoll belegen. Die hohe technische Kunstfertigkeit von Druckereien ist dabei die wichtigste Voraussetzung, damit ein Plakatdruck gelingen kann. Der Beitrag „Kein Plakat ohne Drucker“ (Autor ist der Leiter des Deutschen Plakat Museums René Grohnert.) im Begleitkatalog zur Ausstellung beschreibt er detailliert, wie sich der Druckprozess von der Handpresse bis zur maschinellen Fertigung entwickelt hat. Und wie Drucker und Künstler sich gegenseitig herausforderten und inspirierten. Kontrast- und Farbqualität wurden kontinuierlich verbessert. Die meisten Künstler bevorzugten bestimmte Druckwerkstätten, mit denen sie zusammenarbeiteten. Pablo Picasso, der 1904 im Alter von 22 Jahren nach Paris zog, ließ bei Eugéne Delatre drucken, ein versierter Drucker, der zugleich ein begabter Grahker war. Die gezeigten Farbradierungen bezeugen die technische Meisterschaft der „Imprimerie Delatre et fils“. Auch Georges Braque und andere Kiinstler gehörten zu seinen Kunden. Über 25 Jahre hielt diese Kunst- und Geschäftsbeziehung bis sie aus Altersgründen beendet wurde und die Werkstatt von Roger Lacourière die Aufträge übemahm.Eine andere prägende Institution war später die Druckerei Mourlot Frères, wo neben Picasso auch Chagall, Matisse, Léger und Miro drucken ließen. Bei der Auswahl der Druckereien spielten die Verleger eine maßgebliche Rolle. Hier taucht von Beginn an der Name Ambroise Vollard auf, ein Kunsthändler, der das Potential lithographischer Plakate friih erkannte, und Kiinstler bat, Illustrationen anzufertigen, die sich gut verkaufen ließen. Sie schufen nicht nur Plakate, sondern auch Kunstbücher, die aus einzelnen Blättern bestanden. Man konnte sie einrahmen und im Wohnzimmer aufhängen.

Künstler profitierten

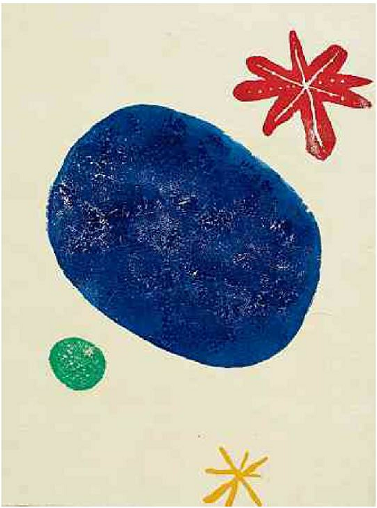

Joan Miro, Ohne Titel, 1958, Aus dem Portfolio Paul Eluard: A toute épreuve, Farbholzschnitt, 33 X 25,5 cm, © Successió Miró / VG Bild-Kunst, Bonn 2023.Foto: Museum Folkwang, Essen

Das präsentierte »Folies Bergére“-Plakat von Jules Chérets wurde für vier Franc angeboten, Toulouse-Lautrecs „Aristide Bruant dans son cabaret“, der Mann mit einem markanten roten Schal, im etwas größerem Format kostete sechs Franc. So wurde Kunst für breite Kreise erschwinglich. Auch die „Produzenten“ der Werke profitierten, denn das untemehmerische Risiko fir Herstellung und Vertrieb lag meist bei den Verlegern, so dass die Künstler unabhängig von der Zahl verkaufter Exemplare entlohnt wurden. „Künstler ersten Ranges betreiben das Entwerfen von Affichen als eine Spezialität, die ihnen Ruhm und fürstliche Einnahmen bringt,“ schrieb die Wiener Zeitung zur Jahrhundertwende. Die Beziehungen zwischen Vollard und „seinen“ Künstlern, die Erfolge und Misserfolge bis in die 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts werden in Wandtexten und im Ausstellungskatalog ausführlich beschrieben.

Auf neuen Wegen in die Gegenwart

Die von dem Kunsthistoriker Tobias Burg kuratierte Ausstellung bietet einen tiefen Einblick in das Zusammenwirken von Künstlern, Verlegern und Druckem in einer langen Phase des „wilden künstlerischen Treibens“, das zu Paris gehört wie Louvre oder Eiffelturm. Die Exponate sind auf zehn Räume verteilt, die bestimmten Gruppen von Kiinstlern zugeordnet werden. Chronologisch sortiert erzählen sie von den ständig neuen Wegen, die Kunst in Verbindung mit Technik einschlägt. Die dicht präsentierten Drucke werden aufgelockert durch ausgewählte Original-Gemälde, die die Verbindung zwischen Druckgralik und Malerei illustrieren.

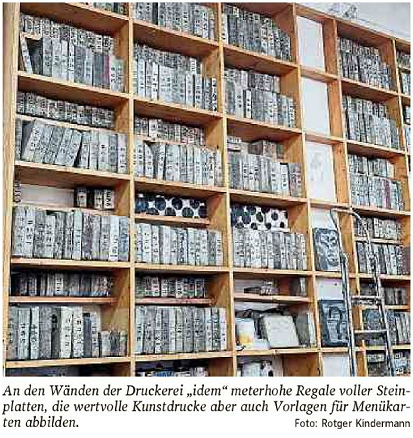

Turbulentes Finale im Kino

Obwohl das Interesse an klassischen Kunstbüchern und Großplakaten in den 1970er Jahren deutlich abnahm, blieb die Pariser Drucktradition weiterhin lebendig. Besonders aus Amerika kamen neue Inspirationen. Diese Verbindungen werden exemplarisch dokumentiert von den beiden US-Universalkünstlern JimDine und David Lynch, die in den etablierten Pariser Werkstätten arbeiten ließen. So ist der letzte Raum, als kleines Kino eingerichtet, dem vielfach ausgezeichneten Filmregisseur Lynch gewidmet, der 2007 auf die Druckwerkstatt IDEM, ehemals bekannt unter dem Namen Mourlot Frères, aufmerksam wurde, und deren Arbeitsabläufe er in einem Kurzfilm vorstellt. In kontrastreichen Schwarzweiß-Szenen werden vier Facharbeiter beobachtet, wie sie Lynchs Lithographie „Murdered woman in burning car“ (2012) herstellen. Dröhnender Maschinenlärm begleitet dieses turbulente Finale und die Besucher erfahren: Auch im digitalen Zeitalter besteht Paris als Zentrum künstlerischer Druckproduktion fort.

Chagall, Matisse, Mirö, Made in Paris“, bis 7. Januar 2024 im Museum Folkwang, Museumsplatz 1, 45128 Essen. Das Museum ist geöffhet dienstags und mittwochs von 10 bis 18 Uhr, donnerstags und freitags von 10 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Eintrittspreise: 10 Euro, ermäßigt 6 Euro. museum-folkwang.de. Katalog deutsch-englisch, 367 Seiten, 38 Euro.

Anna Boch – Eine Frau erobert die Kunstszene

Das Mu.ZEE in Ostende würdigt eine große Impressionistin

Von Rotger Kindermann

Frauen haben in der Kunst viele Jahrhunderte lang keine Rolle gespielt. Die Geschichte der Malerei war eine Geschichte der Männer, bis auf ganz wenige Ausnahmen – wie zum Beispiel die italienische Malerin Sofonisba Anguissola (1532-1625), eine Wegbereiterin der Renaissance. Frauen hatten fast keinen Anteil am Kunstgeschehen, sie dienten „nur“ als Motiv oder Inspirationsquelle. Das sollte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts allmählich ändern. 1867 wurde in Berlin ein ,,Verein der Künstlerinnen“ mit eigener Malschule gegründet, 1881 entstand in Paris die ,,Union der Malerinnen und Bildhauerinnen“. Dass Frauen zu den öffentlichen Kunstakademien nicht zugelassen wurden, musste auch die junge Belgierin Anna Boch (1848-1936) erfahren, der zum 175. Geburtstag das Mu.ZEE (Museum an der See) in Ostende eine eigene Ausstellung widmet.

Menschen bei der Arbeit

Die künstlerische Entwicklung dieser bemerkenswerten Impressionistin erfolgte in mehreren Etappen. Mangels anderer Möglichkeiten nahm die Industriellen-Tochter, die in einem privilegierten Umfeld aufwuchs, an privaten Malkursen für Frauen teil, wo sich bald ihr Talent offenbarte. Vermutlich hat die Fayencemalerei ihr Kunstinteresse geweckt, denn ihr Vater Victor Boch gründete zusammen mit seinem Bruder Eugène 1841 die bis heute bekannte Porzellanmanufaktur (Boch Fréres) im ostbelgischen La Louvière, in deren Ateliers sich die junge Anna inspirieren ließ. Im Alter von 26 Jahren nimmt sie Malunterricht bei dem Antwerpener Künstler Isidoro Verheyden, später Direktor der Brüsseler Kunstakademie, mit dem sich eine lange und intensive Zusammenarbeit aufbaut.

Die beiden malen gemeinsam Stillleben, portraitieren sich gegenseitig, reisen an die belgisch-niederländische Küste, deren unberührte Landschaft Boch besonders fasziniert. Bäuerliche Szenen aus dieser Region, in der sie später einen Landsitz erwirbt, dominieren ihr Gesamtwerk Boch malt Menschen bei der Arbeit, einfache Bauernhäuser von Blumen umgeben, farbenreiche, lebendige Szenen.

Eine ,,männliche Begabung“?

Das Mu.ZEE zeigt eine ganze Reihe dieser ab 1883 entstandenen Landschaftsbilder – wie die „Rückkehr von der Messe durch die Dünen“, „Dorf in den Dünen“ oder die „Rückkehr vom Fischfang“ – mit denen Boch damals sogar die Pariser Kunstkritik überzeugte. Die Arbeiten werden wegen ihrer Farbharmonie und feinen Farbabstufung gerühmt, die Presse glaubt gar in Boch’s Malerei „eine männliche Begabung“ zu erkennen, ein Kommentar, den die Künstlerin schlicht ignoriert. Unbeirrt setzt sie ihren Weg fort, der sie in Richtung Pointillismus führt. Womit sie sich von ihrem Förderer Verheyden abwendet und Anschluss an die neue Bewegung „Cercle des Vingt“ (kurz: Les XX) sucht.

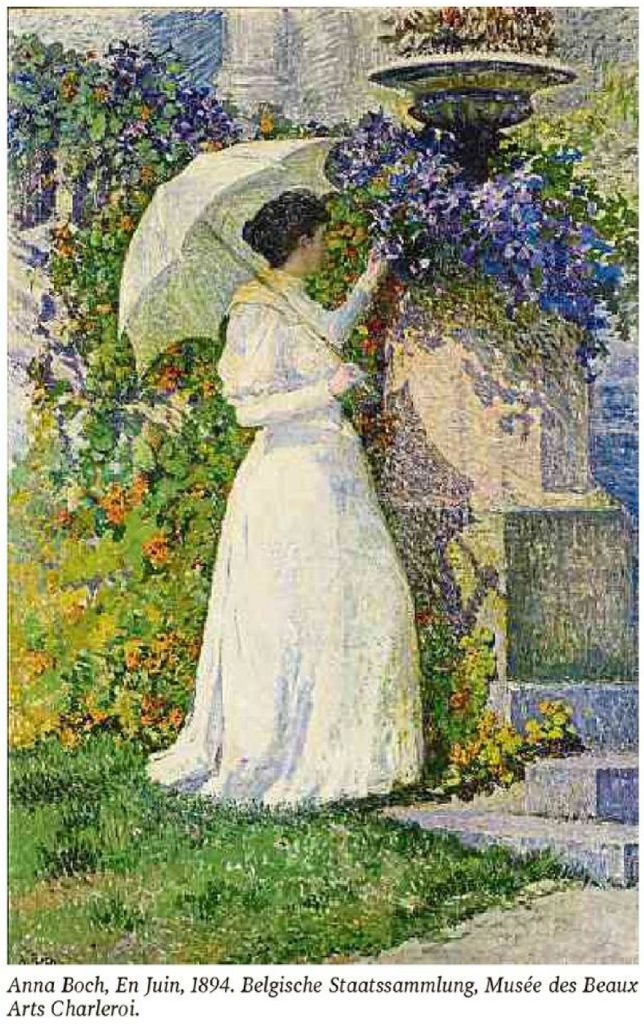

Boch entwickelt nun einen intuitiven, kommaförmigen Pinselstrich, der ihrer Malerei mehr Leuchtkraft verleiht. Im Februar 1895 gelingt Anna Boch ein künstlerischer Durchbruch als sie das Bild „Im Juni“ ausstellt, auf dem eine junge Frau im weißen Kleid mit Sonnenschirm vor violetten Clematis-Bliiten zu schen ist. Erstmals kauft der belgische Staat eines ihrer Gemälde.

Leidenschaft für Reisen

Die Boch-Ausstellung im Mu.ZEE zeigt nicht nur Bilder, Zeichnungen, Porzellanmalereien, Schriftstücke und Reisefotos dieser äußerst vielseitigen Künstlerin. Besucher’innen werden Zeugen eines Lebens, dass ständig von neuen Begegnungen, Erfahrungen und Erlebnissen geprägt ist Und das wird sowohl mit dem Malpinsel, als in späteren Jahren auch mit dem Fotoapparat festgehalten. Reisen war eine besondere Leidenschaft, wie ihr an den Museumswänden großflächig dokumentierter Lebenslauf beschreibt.

Seit ihrer Jugend malen Anna und ihr Bruder Eugène gemeinsam auf zahlreichen Reisen, die sie u.a. nach Italien, Spanien und Marokko führen. „Nur durch Reisen lernt man wirklich etwas,“ schreibt sie an eine Freundin. 1901 entdecken die beiden Geschwister die Bretagne. Dort beeindrucken Boch die schroffen Felsformationen, vom tosenden Meer umgeben, und diese Szenen werden von ihr immer häufiger bildnerisch festgehalten. Einige dieser kontrastreichen Bretagne-Bilder zeigt das Museum aus einer privaten Kollektion.

„Mademoiselle Boch hat sich längst einen prominenten Platz unter den Landschaftsmalern erobert“, urteilt 1912 ein Kunstexperte in einer englischen Fachzeitschrift. Das sind die Motive, die Boch auch in ihrem Spätwerk gerne aufgreift, wie u.a. das ausgestellte Gemälde „Cliff von Sanary“ aus dem Jahr 1924 belegt. Gegen Ende ihres langen Lebens malt sie wieder bevorzugt Blumendekors oder Stillleben, und kehrt dabei zurück zu Kompositionen mit breiter, großzügiger Pinselführung.

Emanzipiert und zum Protest bereit

Dieser erneute Stilwechsel beginnt bereits 1904, als sich Boch der Gruppe „Vie et Lumière“ anschließt. Diese, auch als „belgische Luministen“ bezeichnete Künstlervereinigung, wollte ihre Werke ohne Zulassungsanforderungen von Juroren ausstellen. Überhaupt ist der Protest ein fester Bestandteil im Leben dieser fortschrittlichen, emanzipierten Frau, was sich jedoch nicht in ihren farbefrohen, harmonischen Motiven bemerkbar macht. So tritt Boch 1882 in die „Belgische Liga für Frauenrechte“ ein. 1927 beklagt sie, dass ein Pariser Kunstsalon die Malerinnen nicht ehrt“. Sie brauchte kein Blatt vor den Mund zu nehmen, die finanzielle Unabhängigkeit gestattet ihr ein unabhängiges sorgenfreies Leben, in dem neben der Malerei auch die Musik eine wichtige Rolle spielt. Sie ist eine virtuose Pianistin und singt selbst auf ihren Privatkonzerten. Boch’s Haus im Brüsseler Stadtteil Ixelles (leider 1954 abgerissen) beherbergte einen 60 qm großen Musiksaal, in dem der französische Komponist Claude Debussy regelmäßig gastierte. Mit Hilfe von historischen Fotos und anderen Dokumenten ist es dem Mu.ZEE gelungen, die gesamte Bandbreite dieser Künstlerin aufzuzeigen und sie einem breiten Publikum in Erinnerung zu rufen.

Ein anderes Museum

Zur Konzeption des Mu.ZEE gehört es von Beginn an, mit Ausstellungen den ganzen Menschen zu zeigen, nicht nur den Künstler. Damit sollen alle Gesellschaftsschichten als Besucher gewonnen werden, auch solche, die sonst von Kunst kaum Notiz nehmen. Überhaupt beansprucht dieses Museum eine gewisse Sonderrolle, die sich schon in seinem Äußeren dokumentiert. Weder in einem monumentalen Prunkbau des Klassizismus noch in einem von Stararchitekten aufwendig erbauten Designtempel ist die Kunst-Heimstätte von Ostende untergebracht. Sie wird – höchst ungewöhnlich – in einem ehemaligen Kaufhaus beherbergt, das für seine besonders große Stoffabteilung bekannt war. „Stoffenverkoop“ lautet die Überschrift einer vor ca.70 Jahren entstandenen Wandzeichnung im Eingangsbereich.

Eine durchaus mutige Entscheidung, die die Stadtverwaltung damals nach der Zwangsschließung des Warenhauses traf So wenig spektakulär können Museen daherkommen, wenn die Inhalte ihrer Ausstellungen überzeugen.

„Anna Bloch, an impressionnist joumey“, Romestraat 11, 8400 Oostende, dienstags bis sonntags von 10 bis 17.30 Uhr, montags geschlossen. Tickets 15 Euro, Jugendliche bis 26 Jahre drä Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei. Die Ausstellung zeigt 96 Arbeiten von Anna Boch, dazu einige von Ensor, Gauguin, Signac und Van Gogh; sie läuft bis zum bis 11. November 2023. www.muzee.be

Wo alles glänzt und glitzert

Das Diamantenmuseum in Antwerpen DIVA erstrahlt in neuem Licht

Von Rotger Kindermann

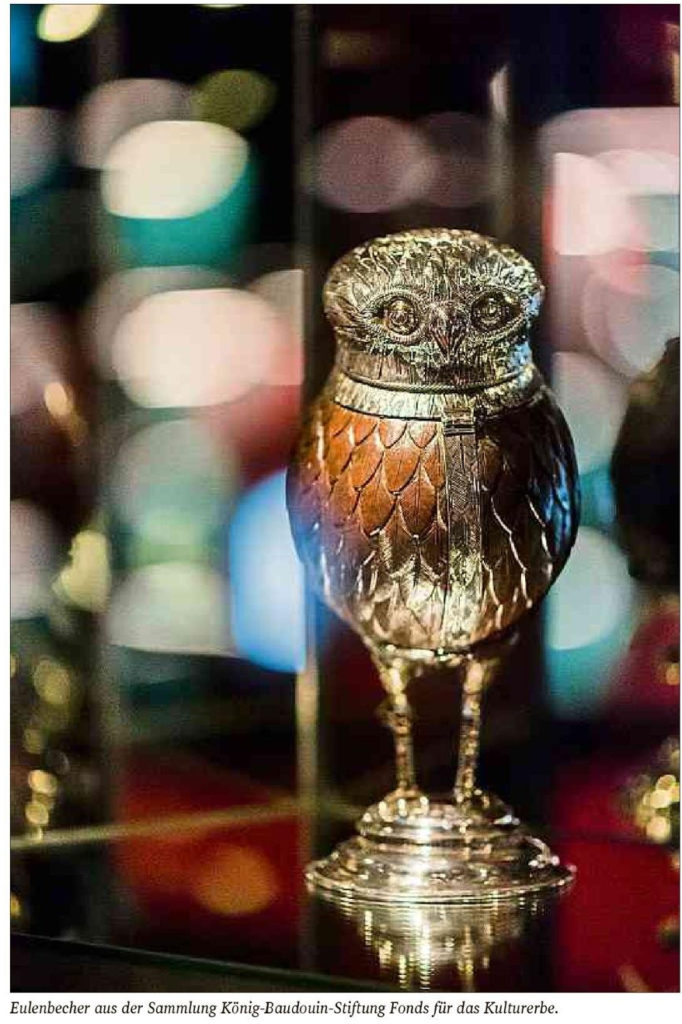

Eulenbecher aus der Sammlung König-Baudouin-Stiftung Fonds für das Kulturerbe.

Die größten und wertvollsten Diamanten der Welt tragen schillernde Namen. Sie heißen Cullinan, Hope, Koh-i-Noor oder Pink Star und beeindrucken durch Glanz und Reinheit. Viele dieser legendären Edelsteine befinden sich seit jeher in den Händen von Königshäusern. Der Koh-i-Noor (Berg des Lichts) gehört beispielsweise zu den britischen Kronjuwelen und kann im London Tower besichtigt werden. Nicht allein die Damen des Adels, auch Schauspielerinnen glitzernden Schmuckstücke. Die Juwelen der gefeierten Diva wurden 27 Jahre nach ihrem Tod für 1,4 Millionen Euro versteigert. Ob die „göttliche“ Primadonna bei der Namensgebung des Antwerpener Diamanten-Museums Pate gestanden hat? Jedenfalls passt der Name „DIVA“ perfekt zu dem extravaganten Thema, dem sich die Ausstellung widmet. Ohne Frage assoziiert er ein Umfeld voller Luxus und Glamour.

Lange Renovierungsphase hat gutgetan

Seit 575 Jahren sind Antwerpen und Diamanten fest miteinander verbunden. Damals ließen sich die ersten Diamantenschleifer nieder, der Import erfolgte direkt über die Hafenstadt an der Schelde. Der gängige „Brillantschliff mit seinen 57 Facetten wurde hier erfunden. Heute werden mehr als 80 Prozent aller Rohdiamanten weltweit in Antwerpen gehandelt, laut Branchenverband „Antwerp World Diamond Center“ reden wir über einen Umfang von ca. 35 Mio. Karat* jährlich. Dass in dieser Stadt der Juweliere, Diamantenhändler und Schleifer ein Museum die „Diamanten-Story“ erzählt, versteht sich fast von selbst.

Erst seit wenigen Wochen – nach einer jahrelangen Renovierungsphase – hat das DIVA-Museum wieder geöffnet. Innen wurde dem Haus ein neuer Look mit raffinierten Lichteffekten verpasst, der den kostbaren Schmuckstücken noch mehr Ausstrahlung verleiht. Der Einstieg in die Welt der Diamanten startet – didaktisch sinnvoll – mit den Fundorten und den verschiedenen Arten der Gewinnung. Landkarten, Tabellen, Fotos von Minen und großformatige Wandtexte erklären dem Besucher, wo und wie die „Schatzsuche“ ihren Anfang nimmt. Wer ausführlichere Informationen wünscht, kann dazu mehrsprachige Audioguides nutzen.

Luxuswelt mit Schattenseiten

Von Beginn an wird deutlich, dass die funkelnde Luxuswelt auch ihre Schattenseiten hat. Denn die vier wichtigsten Abbau-Länder sind Botswana, Kongo, Südafrika und Russland, das mit jährlich 17 Mio. Karat den Spitzenplatz belegt. Jeder vierte Diamant auf der Welt stammt aus Putins Reich. Das kann nach dem Angriffskrieg gegen die Ukraine niemand ignorieren. Dass Steine mit diesem Ursprung bisher nicht auf der EU-Sanktionsliste gelandet sind, verwundert, aber Belgien hat sich bislang dagegengestemmt. Dessen ungeachtet sind die russischen Diamanten-Exporte erheblich gesunken, weil die USA als größter Absatzmarkt schon vor Monaten einen Boykott verhängt haben. Inzwischen scheint Belgien bereit, sich dem Druck zu beugen. Immerhin thematisiert das „DIVA“ die Probleme mit den sog. „Blutdiamanten“ aus Konfliktregionen, die genutzt werden, um Stammeskämpfe und andere Kriege zu finanzieren. Gerade deshalb sollen die internationalen Bemühungen, die Herkunftszertifikate für Rohdiamanten zu verbessern, fortgesetzt werden.

Kunstgeschmack der Jahrhunderte

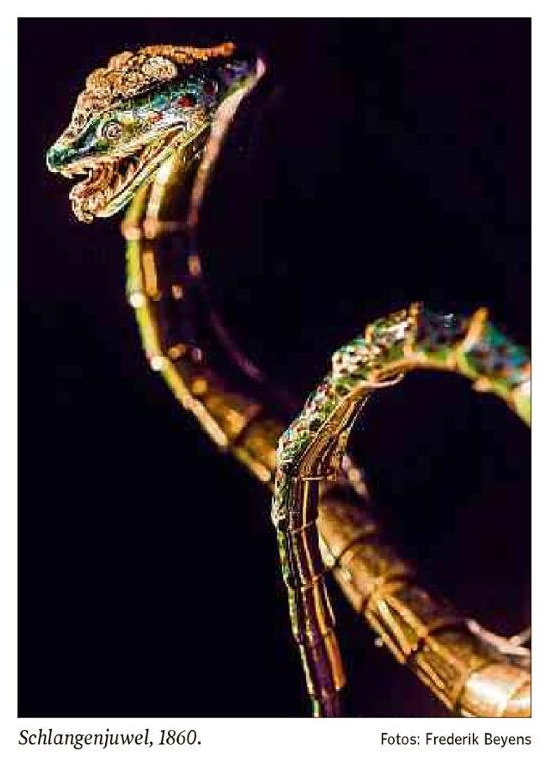

In den Vitrinen des „DIVA“ kommt nicht nur die Diamantenpracht zur Geltung, auch Gold-und Silberexponate für mancherlei Verwendung werden gezeigt. Zu den meisterhaften Preziosen gehören üppig verzierte Monstranzen, Altarschmuck und liturgische Gefäße, die von großer mittelalterlicher Handwerkskunst zeugen. Passend dazu werden alte und neue Werkzeuge der Diamantenschleifer, Gold- und Silberschmiede präsentiert, oft winzige Instrumente, deren Handhabung auf den ersten Blick rätselhaft erscheint.

Die gezeigten Objekte dokumentieren den Kunstgeschmack vergangener Jahrhunderte: Von der langen Halskette mit 25 in Gold gefassten Bergkristallen, die Isabella Brandt, die erste Ehefrau des Antwerpener Barockmalers Peter Paul Rubens (1577-1640), getragen hat bis zum diamantenbesetzten Tennisschläger, der Ivan Lendl gehörte und den er dem DIVA vermacht hat. Dabei ist das „DIVA“ nicht nur Showroom, es bietet mit seinem Atelier auch eine Verbindung zwischen Museum und Praxis. Hier finden Meisterkurse und Workshops statt, die z.B. die kreative Seite der Goldschmiedekunst neu beleuchten. Wer sein eigenes Wissen über Gold, Silber und Edelsteine vertiefen möchte, hat dazu in einer eigenen Fachbibliothek die Chance.

Wie in einem Schloss

Besonders faszinierend ist der Wechsel zwischen moderner und klassischer Raumgestaltung. Dabei führt der Rundgang (insges. über drei Etagen) in einen mit riesigen Kronleuchtern ausgestatteten Festsaal, der Museumsbesucher glaubt in einem Schloss zu sein. Reich dekorierte Tische präsentieren ein Rausch von Silber-Kostbarkeiten, hochwertige Bestecke, fein ziselierte Obstschalen, mehrarmige Kerzenleuchter oder elegant modellierte Vasen lassen die Blicke schwelgen. Durch eine ausgeklügelte Lichtarchitektur, die hell-dunkel variiert, fügen sich die matt glänzenden Zierstücke zu einer prunkvollen Gesamtkreation zusammen.

Wer möchte, kann die erhabene Schloss-Atmosphäre noch akustisch untermalen. Der letzte Raum macht dem Namen des Museums alle Ehre. Im Boudoir, dem Ankleidezimmer einer Diva, kann man am Bildschirm digital testen, welcher Schmuck zu einem passt, welche Halsketten, Broschen oder Haarspangen einem noch mehr Schönheit verleihen. Wie sang doch Marylin Monroe in dem bekannten Broadway-Musical: ,,Diamonds are a girl’s best friend“. Das wird wohl immer so bleiben.

*In Karat wird das Gewicht von Diamanten angegeben, ein Karat entspricht 0,20 Gramm.

Museumsstadt Antwerpen Die flämische Hafenmetropole verfügt über einige sehenswerte Museen. Hier eine Auswahl: Rubenshaus, Wapper 9-11, ehemalige Wohnung und Werkstatt des Malers; Königliches Museum für Schöne Künste, Leopold de Waelplaats 1, Schatzkammer der flämischen Kunst; MAS - Museum aan de Stroom, Hanzestedenplaats 1, Schifffahrt, Völkerkunde, variable Themen; Red Star Line Museum, Montevideostraat 3, Geschichte der Auswanderer.

Figur und Natur im Einklang

Skulpturenpark Waldfrieden im Wuppertaler Stadtteil Barmen zeigt figürliche Meisterwerke des Von der Heydt-Museums

Von Rotger Kindermann

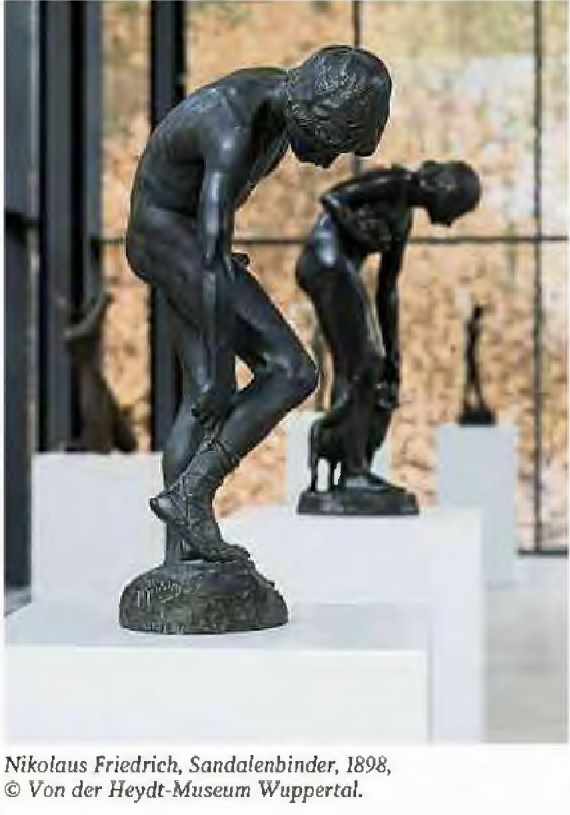

Eine gute Figur machen“ kennen wir als Redewendung im Alltag -gleichbedeutend mit der Feststellung „einen guten Eindruck machen“. Sie bedeutet, dass jemand durch Aussehen, Auftreten oder Kleidung positiv auf andere wirkt. Ihre „gute Figur“ zeigen nun ausgewählte Meisterwerke aus der Skulpturensammlung des Wuppertaler Von der Heydt-Museums, von denen viele erstmals außerhalb der Museumsmauern präsentiert werden. Ort der Ausstellung „FIGUR!“ ist der Skulpturenpark Waldfrieden im Stadtteil Barmen, eine Art Freilichtmuseum inmitten der Natur.

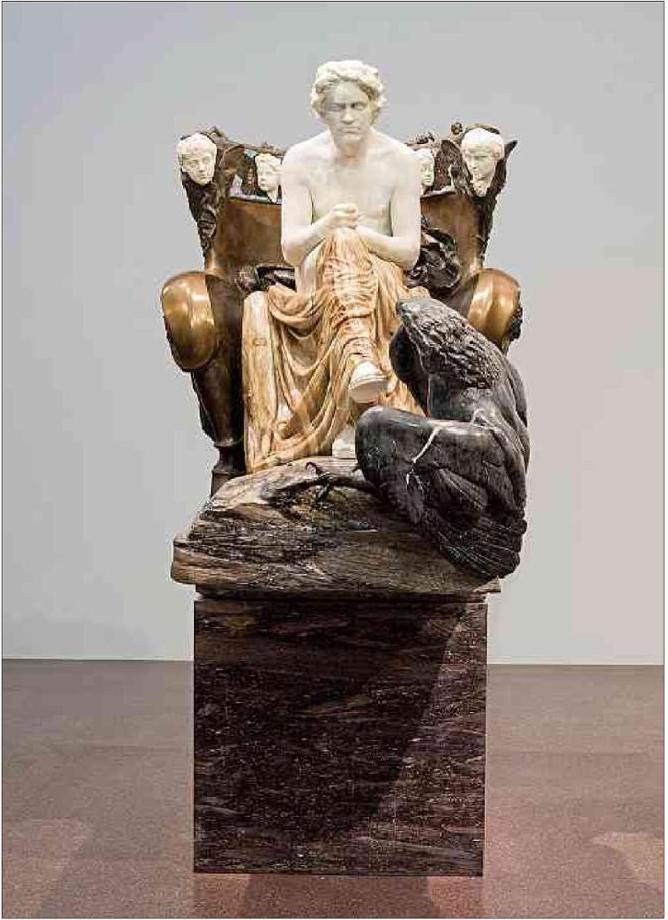

Die von Bildhauer Tony Cragg und Museumsdirektor Roland Mönig kuratierte Schau konzentriert sich auf Darstellungen der menschlichen Figur, die zwischen der Mitte des 19. Jahrhunderts und den 1980er Jahren geschaffen wurden. Unter mächtigen Baumwipfeln blicken die Besucher auf über hundert Jahre künstlerischer Emanzipation, sie erkennen, wie die Werke sich allmählich von der naturalistischen Darstellung entfernen, wie sich ein „Prozess der ästhetischen Befreiung“ vollzieht. Wie unterschiedlich die Sichtweisen auf den menschlichen Körper sein können, wie sehr die Formensprache bei der Gestaltung einer Figur divergiert, zeigen u.a. die Arbeiten von Auguste Radin, Edgar Degas, Hans Arp oder Käthe Kollwitz.

Tony Cragg und der Skulpturenpark

Tony Cragg, geboren 1949 in Liverpool (Kunststudium am Royal Collage of Art in London; 1976 Lehrauftrag an der Kunsthochschule Metz; 1979 Wechsel zur Kunstakademie Düsseldorf; 1988 Professor für Bildhauerei; 2009 bis 2013 Rektor der Kunstakademie Düsseldorf) ist seil dem Brexit deutscher Staatsbürger.

Seine Werke wurden ausgestellt auf documenta, Biennale Venedig etc. Skulpturen im Außenbereich stehen u.a. in Berlin, Bonn, Wuppertal. Remscheid, Viersen.

Das Areal des Skulpturenparks war ursprünglich ein Privatgrundstück des Lackfabrikanten und Kunstsammlers Dr. Kurt Herberts. Er beschäftigte während der Nazi-Zeit Künstler, die damals „Mal-Verbot“ hatten. 1947 ließ er die Villa „Haus Waldfrieden“ erbauen. Nach Herberts Tod 1988 und dem Verkauf seiner Firma waren Park und Villa dem Verfall preisgegeben. Bis Tony Cragg das herrenlose Hanggelände 2006 entdeckte, erwarb und es in einen Skulpturenpark, der heute als Privatmuseum von der Cragg- Foundation betrieben wird, verwandelte. rk

Bildhauer Tony Cragg:

Der Wald ist für die Kunst da und die Kunst für den Wald. Keiner von beiden übertrumpft den anderen.

Erkundung mit dem eigenen Körper

Ihr habt in Waldfrieden etwas gemacht, was gar nicht so einfach ist. Ihr habt ein Gefühl für die realen Qualitäten von Skulptur geschaffen:

Durch den Kontakt mit der Natur, durch den Kontakt mit dem Waldgrundstück, das von Wegen durchzogen ist und dann auch durch die Ausstellungsorte. Das gilt nicht nur für die im Freien aufgestellten Werke, sondern auch für die Ausstellungspavillons, die selbst schon eine skulpturale Qualität aufweisen,“ sagt Roland Mönig im Gespräch mit Tony Cragg (veröffentlicht im Katalog zur Ausstellung, Seite 47 ff.), ein inspirierender Dialog, der zum besseren Verständnis der ausgestellten Werke beiträgt. Denn hier wird der Unterschied zwischen der Kunstform „Skulptur“ und anderen materiellen Kunstformen anschaulich thematisiert. Kunst brauche „Betrachterinnen und Betrachter … , vor allem dann, wenn es um figurative Arbeiten geht“. Dabei entstehe eine bestimmte Spannung, betont Cragg. Er möchte nicht behaupten, dass Menschen sich in den Skulpturen gespiegelt sehen, aber „auf jeden Fall gibt es einen Wiedererkennungs-Moment in der Form.“ Am Ende würden die Besucher in einer figürlichen Skulptur sich selbst erblicken . „Sie treffen auf einen Körper, zu dem sie sich in Relation setzen müssen.“

Gewiss, auch Gemälde oder Zeichnungen haben eine körperliche und materielle Anmutung. Die ist aber nach Meinung von Roland Mönig in der Skulptur am deutlichsten, „weil man der Skulptur eins zu eins körperlich begegnen muss“. Ein Bild habe immer nur eine Ansicht, eine Skulptur aber umkreist man, erkundet sie mit dem eigenen Körper.

Beeinflusst vom Licht

Aus den rund 500 Werken, über die die Von der Heydt-Sammlung verfügt, haben Cragg und Mönig gerade mal 45 für den Skulpturen park ausgewählt, trotzdem ist das Spektrum dieser Auswahl enorm. Vertreten sind klassische „Figuren“, wie die von Max Klinger (Badendes Mädchen) und ebenso Künstler, die den Körper konsequent als Abstraktion darstellen, wie Hans Arp (Daphne) oder Lynn Chadwick (Zwei Wächter), eine Komposition aus geschweißtem Draht und Zement. Die meisten Werke sind in den beiden Glaspavillons ausgestellt, ganz im Sinne von Tony Cragg, der hier „ein neues Licht auf die Skulpturen werfen“ will. In einem Museumsgebäude mit funktionalen Räumen und meist kleinen Fenstern sei das kaum möglich. So bevorzugt er auch für seine eigenen Arbeiten. Standorte im Freien, dort, wo die Wechselspiele des Lichts formen und Farbe einer Skulptur beeinflussen. Natürlich dominieren in der 14 Hektar großen Parkanlage Cragg- Werke – aber auch Arbeiten von Markus Lüpertz, Joan Mir6, Henry Moore, Thomas Schütte und anderen haben hier einen einzigartigen Platz.

Cragg: Der Wald ist für die Kunst da …

Der aus Liverpool stammende Bildhauer Tony Cragg hat vor 17 Jahren den völlig verwilderten Waldpark (samt Villa Waldfrieden) erworben und ist seitdem zum Landschaftspfleger geworden. Besucher erleben ein eindrucksvolles Zusammenspiel von Kunst und Natur, von Licht und Schatten, von Lichtung und Wald. Immer wieder tauchen ganze Figurengruppen auf, wie die Skulpturen „Declination“, „Conversation“, und „Points of View“, die Cragg auf einem Plateau zwischen den beiden Pavillons errichten ließ. In dieser Verdichtung wird Craggs ypische Formensprache besonders augenfällig, diese dynamischen Drehungen, dieses Schichten und Stapeln – und dieses rotierende „Quetschen“ seiner Skulpturen, wie er es nennt. Sie sind Ausdruck einer spannungsvollen Harmonie, die Cragg auf den gesamten Skulpturenpark übertragen möchte: „Naturschutz, Denkmalschutz und Landschaftsschutz. Der Wald ist für die Kunst da und die Kunst für den Wald. Keiner von beiden übertrumpft den anderen.“

Museumsdirektor und Kurator Roland Mönig: Ein Bild hat immer %nur eine Ansicht, eine Skulptur aber umkreist man erkundet sie mit dem eigenen Körper.

„Figur!“, noch bis zum 20. August im Skulpturenpark Waldfrieden, Hirschstraße 12, 42285 Wuppertal, dienstags bis sonntags von ll bis 18 Uhr. Tickets: 12 Euro, ermäßigt 9 Euro, Katalog 29 Euro. www.skulpturenpark-waldfrieden.de

Wo Pflanzen mehr als nur Bilder sind

Die Ausstellung „Grüne Moderne. Die neue Sicht auf Pflanzen“ führt zurück ins frühe 20. Jahrhundert und fragt nach der Darstellung der Pflanze in der Bildenden Kunst, ihrer Betrachtung in der Botanik und Gesellschaft allgemein

Von Rotger Kindermann

Die Pflanze als das Andere. Topfpflanzen erzählen auch von Widersprüchen, Ängsten, Sehnsüchten und Ideologien der Moderne

Die Wahrscheinlichkeit, dass Bilder dieser Ausstellung von Öko-Aktivisten der „Letzten Generation“ mit Kartoffelpüree beworfen werden, ist eher gering. Auch in der Protestbewegung wird sich herumgesprochen haben, dass das Kölner Museum Ludwig unter dem Titel „Grüne Moderne. Die neue Sicht auf Pflanzen“ ein Konzept mit großer Nachhaltigkeit verfolgt. Kontrastreiche expressionistische Landschaftsbilder sollte hier niemand erwarten, das Museum spürt eher der Faszination für Zimmerpflanzen in Kunst und Gesellschaft nach. Vielversprechend wird im Eingangsbereich (über einer Malwand für Kinder) eine „Rankhilfe für grüne Visionen“ angekündigt. Mit Blick auf die ökologisch-nachhaltige Ausstellungsarchitektur trifft das zu, ob allerdings Auswahl und Kunst-Präsentierungen auch inhaltlich-substanziell diesem Attribut gerecht werden, mag jeder Besucher für sich entscheiden.

Experiment für mehr Nachhaltigkeit

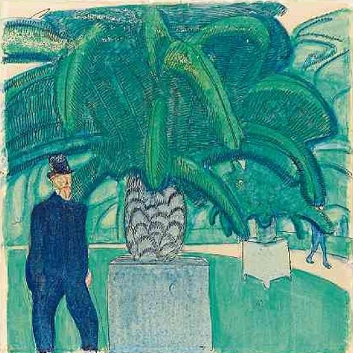

Otto Feldmann, Park mit Palme und Herr in Blau, 1911/1913, Museum Ludwig, Köln.

Reproduktion: Rheinisches Bildarchiv Köln/Sabrina Walz

Für Museumsdirektor Yilmaz Dziewior ist es eine Art Testausstellung, in der man Erfahrungen sammelt, „wie wir in Zukunft Ausstellungen nachhaltiger konzipieren und realisieren können.“ Am praktischen Beispiel der von Hand gepinselten Wandtexte macht Kuratorin Miriam Szwast das deutlich: „Wir verzichten auf Plastikbuchstaben und Folien, die wir sonst immer hatten, die vielleicht toll aussehen, aber natürlich nicht recycelbar sind. Hier kann man später drüberstreichen.“ Auch in anderen Bereichen wurde Neuland betreten: Auf CO2 freisetzende Kunsttransporte hat man bewusst verzichtet, fast alle Exponate stammen aus dem eigenen Depot und es werden mehr Reproduktionen gezeigt. Das Museumsgebäude wurde komplett auf Ökostrom aus Wasserkraft umgestellt, die Exponate werden mit energiesparendem LED-Licht beleuchtet. Und der Ausstellungskatalog ist ressourcenschonend nur online erhältlich. Auf der Dachterrasse des Museums dienen ausgediente Transportkisten als Hochbeete; darin werden Kräuter gezogen, die später im Museumsrestaurant Verwendung finden. Im Rahmenprogramm werden Klima-Workshops angeboten. Schlussendlich fließt von jedem verkauften Ticket ein Euro in Naturschutzprojekte.

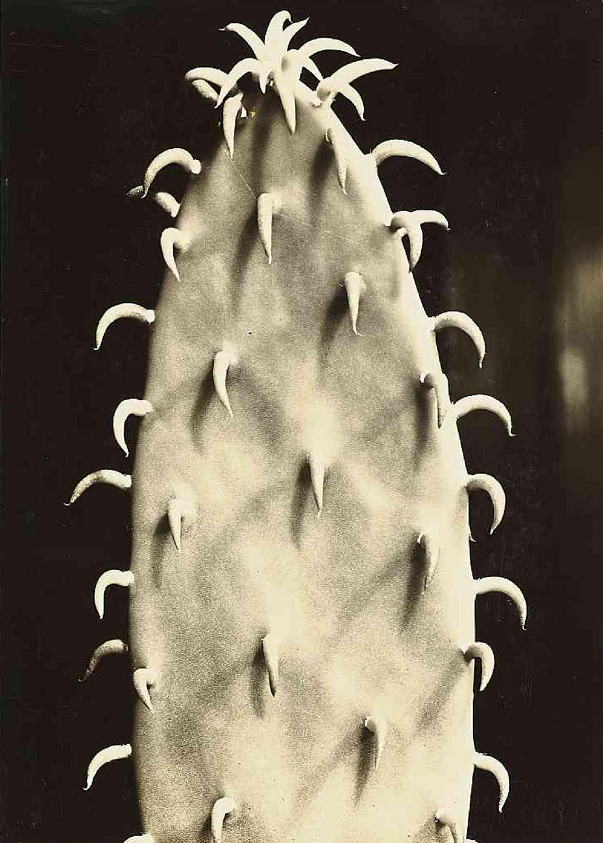

Der Kaktus – eine gezähmte Wildnis

Beim gründlichen Blick in die eigene Fundgrube haben die Kuratoren einiges aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts entdeckt, dass die Ausstellung – auch ohne Leihgaben – sehenswert macht. Da ist zum Beispiel die künstlerische Betrachtung des Kaktus, der sich seinerzeit einer besonderen Beliebtheit erfreuen konnte. Unter dem Einfluss der Kolonialzeit erwachte ein breites Interesse für exotische Pflanzen – Kakteen, Agaven, Gummibäume standen in den bürgerlichen Wohnzimmern. Es war eine Art gezähmte Wildnis, die auf Fensterbänken und in Blumentöpfen ihren Platz fand. Naturnahe Zimmergärten waren „en vogue“. So findet man den Kaktus in der Fotografie, in der Stillebenmalerei der Neuen Sachlichkeit oder als Dekorationspflanze in der Bauhaus-Architektur. Davon zeugen mehrere Bilder u.a. von Otto Dix genauso wie die vergrößerte Postkarte vom tropischen Ballsaal der Kölner Flora aus dem Jahr 1928. Die Gäste speisten und tanzten hier unter Palmen und anderen Urwaldpflanzen.

Blumen als Symbol der Weiblichkeit

Insgesamt 130 Exponate in vier Kapiteln erzählen kurzweilig und vielseitig vom grünen Aufbruch in eine neue Zeit. Flora, die antike Göttin der Blüte, lebte auch in der modernen Frau fort, die Bubikopf trug, im Hosenanzug posierte – und so einen Trend zur „Geschlechter-Unordnung“ dokumentierte. Das bekannte Porträt von Marlene Dietrich unterstreicht diesen Zwiespalt und sie begegnet ihm mit einer übergroßen Blüte am Revers ihres Fracks und einem ironischen Lächeln. Andererseits waren es die Frauen, die sich – trotz aller Bekenntnisse zur Emanzipation – um Pflanzen kümmerten. Dies belegen zahlreiche Fotos, die sie in zärtlicher Umarmung eines Blumentopfes abbilden. Und wie sehr unsere Vorstellung von Weiblichkeit mit Blumen verknüpft ist, zeigen Frauenfotos, auf denen sie alle Kleider mit Blumenmuster tragen. Im Gegensatz dazu trat ab 1911 der Tänzer Vaslav Nijinsky weltweit im Ballett „Le Spectre de la rose“ als „Verkörperung belebenden und verführerischen Blumenduftes“ auf, wie es eine Zeitung schrieb. In seiner Rolle als Rose mit einem Kostüm voller rosafarbener Seidenblüten wollte er zur Befreiung überlieferter Geschlechterrollen beitragen. Die Ausstellung spiegelt die vielfachen Formen von Sexualisierung der Blumen wider und macht sichtbar, wie verschiedenartig das Verhältnis des Menschen zu ihnen sein kann.

Karl Schmidt-Rottluff, Rittersporn am Fenster, 1922, Museum Ludwig, Köln © VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Reproduktion: Rheinisches Bildarchiv Köln/Sabrina Walz

Spektakulärer Zeitraffer-Film

Nach Betrachtung einer Überfülle von dicht an dicht präsentierten Fotografien, Grafiken und Drucken, die in Teilen etwas improvisiert wirkt, werden die Besucher belohnt mit einem sehenswerten Zeugnis aus den frühen Jahren des Stummfilms. Die Kinos waren voll, als 1926 der Film „Das Blumenwunder“ die Welt der Pflanzen ganz neu vor Augen führte. Er zeigt verschiedene Blumen und Gewächse unter dem Mikroskop und in spektakulären Zeitraffer-Aufnahmen. Dass eine Pflanze lebt, sich bewegt, quasi einen Puls habe und sogar ermüden könne, beschrieb damals das populäre Buch „Die Pflanzenschrift“. Und der Film trat den sichtbaren und beweglichen Beweis an, die Zuschauer waren begeistert. Es war die Zeit, als sich die Erkenntnis verbreitete, dass die Pflanze den Sauerstoff produziert, den der Mensch atmet. Die Menschheit begriff, dass sie von Pflanzen abhängig war, man erkannte sie als wertvolles Lebewesen. So dokumentiert der Film im Zeitraffer-Tempo das Wachstum von Astern, Gladiolen, Maiglöckchen, Rosen und Strelitzien – immer wieder unterbrochen von Tanzszenen eines Balletts, das sich simultan zur Pflanzenschwingung bewegt. Manche Blüten tragen gesichtsähnliche Züge. Die Grenze zwischen Menschen und Pflanzen verschwimmt in diesem Film-Kunstwerk.

Schon früher gab es Sehnsucht nach Natur

So nüchtern manche Topfpflanzen aussehen mögen, sie sind immer auch ein Symbol für unsere Sehnsüchte und unserem Wunsch nach Natur und Anmut. Das mag auch Antrieb für Ferdinand Franz Wallraf, dem bekannten Kölner Gelehrten und Museumsstifter, gewesen sein, als er 1784 – nur einen Steinwurf vom heutigen Museum Ludwig entfernt – den ersten Botanischen Garten Kölns1 errichten ließ. Auf einem Grundstück nördlich des damals noch unvollendeten Dombaus entstanden Gewächshäuser, über 2 500 neue Pflanzen wurden angeschafft, heißt es in einer Stadtchronik. Womit letzten Endes geklärt ist, dass die Sicht auf Pflanzen schon in früheren Zeiten „modern“ war und dem Ausstellungsort in Köln diesbezüglich eine gewisse Vorreiterrolle zukommt.

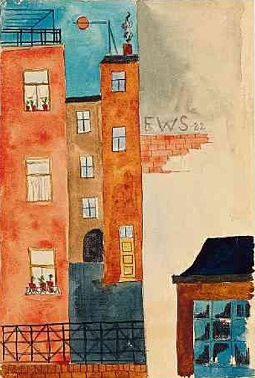

Franz Wilhelm Seiwert, Hinterhof, 1922, Museum Ludwig, Köln

Reproduktion: Rheinisches Bildarchiv Köln

Wir verzichten auf Plastikbuchstaben und Folien, die wir sonst immer hatten, die vielleicht toll aussehen, aber natürlich nicht recycelbar sind. Hier kann man später drüberstreichen.

Kuratorin Miriam Szwast

1 Zu sehen auf einem Stahlstich um 1820 „Botanischer Garten und Dom.“

„Grüne Moderne. Die neue Sicht auf Pflanzen“ noch bis 22. Januar im Museum Ludwig in Köln, Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln, direkt am Hauptbahnhof, dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, www-museum-ludwig.de.

Gratwanderung zwischen Abstraktion und Realität

Belgiens Königliches Kunstmuseum deutet Pablo Picasso

Von Rotger Kindermann

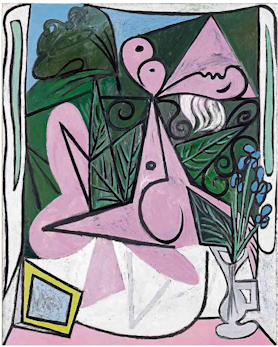

Picasso war nicht nur einer der größten, sondern auch der fleißigsten Maler, die es je gab. Über 15 000 Werke sind von ihm bekannt. An manchen Tagen soll er bis zu drei Bilder gemalt haben. Diese Rekord-Zahlen sind mit ein Grund, warum weltweit so viele Picasso-Museen kunstbegeisterte Besucherströme anlocken und etliche Ausstellungen gleichzeitig über dieses „Leitfossil der Kunst des 20. Jahrhunderts“ gezeigt werden. Dabei ist es für Kuratoren gar nicht so einfach, Picasso stets in einem neuen Kontext zu präsentieren, runde Geburts- oder Todesgedenktage wirken auf Dauer ein wenig einfallslos. Die aktuelle Picasso-Ausstellung im Brüsseler Bozar (1) hat jedoch ein Thema aufgegriffen, das in vielerlei Hinsicht überzeugt. Picasso und sein Verhältnis zur Abstraktion, dieser Frage widmet sich Museumsdirektor Michel Draguet, der diese Ausstellung in enger Zusammenarbeit mit dem Pariser Picasso-Museum konzipiert hat. Ihm geht es darum, den spielerischen Umgang des Künstlers mit Realität und Abstraktion zu dokumentieren. Seine Werke seien nie komplett abstrakt, sondern stellen immer etwas dar. Zwar durchaus verfremdet, aber Gegenständliches bleibe erkennbar, betont Draguet.

Akt mit einem Blumenstrauß aus Schwertlilien und einem Spiegel, Boisgeloup, 22. Mai 1934, Öl auf Leinwand, 162 x 130 cm,

Musée national Picasso-Paris

Succession Picasso – Sabam Belgium 2022 / CD, RMN-Grand Palais. Foto: Mathieu Rabeau

Der weibliche Blick eine Parallelausstellung

Miradas de Mujeres (Der weibliche Blick) beleuchtet derzeit im „Bonar“ die Sicht der belgischen Künstlerin Isabelle de Borchgrave auf Frida Kahlo, eine Vertreterin des Surrealismus aus Mexiko. Die Ausstellung läuft zeitgleich im Bazar mit der Picasso-Präsentation. Sowohl die weibliche Sichtweise auf die gesellschaftliche Rolle der Künstlerin als auch ihre gemeinsame Leidenschaft für Stoffe und Farben werden in dieser sehenswerten Sammlung thematisiert.

Das Atelier – sein Labor und Ort der Kreativität

Bevor Besucher sich mit diesen charakteristischen Merkmalen in Picassos Kunstwerken auseinandersetzen, werden sie von großflächigen Portraits des Künstlers und Fotografien aus seinem Atelier empfangen. So können sie nachvollziehen, wie Picasso gearbeitet hat und, dass sein Atelier für ihn in erster Linie Werkstatt war, eine Art Labor, der faktische Ort seiner Kreativität. Hier hat er über seine Motive nachgedacht, sie ausgewählt. Picasso ging – anders als die meisten seiner künstlerischen Zeitgenossen – nicht raus auf die Straße oder ins Cafe. Er wanderte nicht durch die Natur, um Eindrücke zu sammeln und sich inspirieren zu lassen. Das Atelier war sein Ort der Schöpfung.

Wie die Ausstellung versucht, Kinder und Jugendliche an Picassos Kunst heranzuführen, ist ebenfalls bemerkenswert. In mehreren Kreativräumen können sie – wie in einer Werkstatt – mit Holzstücken experimentieren, kleine Zettel bemalen und sie zu einem Puzzle auf einer Wandfläche zusammenfügen. Abstraktion wird hier als Kinderspiel vorgeführt.

• Ich male nicht, was ich sehe.

• Ich male, was ich denke.

• Alles was ich liebe,

• bekommt einen Platz in meinen Bildern.

Pablo Picasso

.

.

.

.

.

.

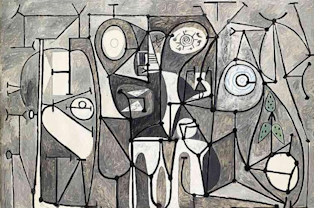

Musiker, Mougins, 26. Mai 1972, Öl auf Leinwand, 194,5 x 129,5 cm, Musée national Picasso-Paris, 4 Succession Picasso – Sabam Belgium 2022 / RMN-Grand Palais. Foto: Adrien Didierjean

Der letzte Schritt fand nicht statt

140 Arbeiten zeigen die wichtigsten Etappen, die die Verbindungen zwischen Picasso’s Werk und der abstrakten Kunst markieren. Um die Essenz abstrakter Malerei zu verstehen, ist die Beschäftigung mit Picasso immer sinnvoll, weil er diese Kunstform grundlegend beeinflusst hat. Dabei fällt auf, dass sich selbst namhafte Kunstexperten in der Bewertung nicht einig sind. Die einen bezeichnen ihn als „Erfinder der Abstraktion“, andere, wie Michel Draguet sagen: „Picasso ist kein abstrakter Künstler“. Gewiss, die Abstraktion ist nie die Erfindung eines Einzelnen gewesen. Vielmehr hat seit Beginn des 20. Jahrhunderts ein ganzes Netzwerk von Künstlern und Intellektuellen dazu beigetragen, diese Kunstform zu entwickeln. Es hat seine Zeit gedauert, bis man sich ein abstraktes Bild überhaupt vorstellen konnte, ein Bild, das nichts mehr abbildet. Picasso hat diesen letzten Schritt nie getan, weil für ihn die Malerei stets mit den Dingen der Welt verbunden blieb. Dahinter verbirgt sich offenbar das Geheimnis, warum Picassos Werk so viele Besucher anzieht – weil es unsere Fantasie anregt, um letztlich doch ein Stück Realität zu erkennen.

„Ich male, was ich denke“

„Das Gemalte kann zum Beispiel ein Gefühl darstellen“, so interpretiert Museumsdirektor Draguet den Begriff der Abstraktion. Diese Beschreibung rückt die Ausstellung eindrucksvoll in den Mittelpunkt – mit den ausgewählten Bildern, aber auch mit dokumentierten Zitaten von Picassos: „Alles was ich liebe, bekommt einen Platz in meinen Bildern“. Oden „Ich male nicht, was ich sehe. Ich male, was ich denke.“ Dieser gefühlsbetonte Ansatz im künstlerischen Wirken begleitet Picasso von seinen ersten kubistischen Experimenten aus dem Jahr 1907 bis hin zu seinen Spätwerken um 1970, die vom so genannten „Action Painting“ beeinflusst sind. So war die Gitarre ein Musikinstrument, von dem Picasso besonders liebevoll schwärmte. »Flasche, Gitarre und Fruchtschale“ (1922) und zahlreiche andere Gitarren-Motive, sowie eine eindrucksvolle Reliefskulptur zeigen, wie sehr dieses Instrument – nicht akustisch, sondern visuell – im Zentrum seiner Arbeit stand. Als Motiv für das Ausstellungsplakat wurde das Klebebild „Violine und Partitur“ (1912) ausgewählt.

Bilder, die unsere Vorstellungskraft beflügeln

Zu sehen sind in der Ausstellung im Königlichen Kunstmuseum auch Zeichnungen, Skizzen, Entwürfe und kleinere Skulpturen, die erkennen lassen, wie Picasso mit Farben, Materialien und Gegenständen experimentiert hat. Die Präsentation endet mit einer berühmten Arbeit, die zu einem Aha-Erlebnis einlädt: Dem großformatigen Bild „Die Küche“ (1948). Selbst wenn auf diesem Gemälde kein Küchenutensil so dargestellt wird, wie wir es herkömmlich kennen, so vermittelt das Bild – meist auf dem zweiten Blick – den Eindruck einer Kücheneinrichtung. Runde, weiße Flächen, Kreise und Linien verbinden den Betrachter gedanklich mit Tellern, Töpfen und Herdplatten. Unsere Vorstellungskraft wird freigesetzt, um den Bildinhalt zu definieren. Diese beispiellose Art der visuellen Stimulierung macht den Besuch einer Picasso-Ausstellung immer wieder zum Erlebnis.

.

.

.

Die Küche, Paris, November 1948, Öl auf Leinwand, 175 x 252 cm, Musée national Picasso-Paris, Succession Picasso – Sabam Belgium 2022

© RMN-Grand Palais. Foto: Mathieu Rabeau

(1) „Bozar“ = Abkürzung für „Musees royaux des Beaux-Arts de Belgique“

„Picasso & Abstraction“, www.fine-arts-museum.be, dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr, montags geschlossen. Tickets 17 Euro, Senioren 12 Euro, Studierende 7 Euro, Katalog 39,90 Euro, noch bis zum 12. Februar 2023.

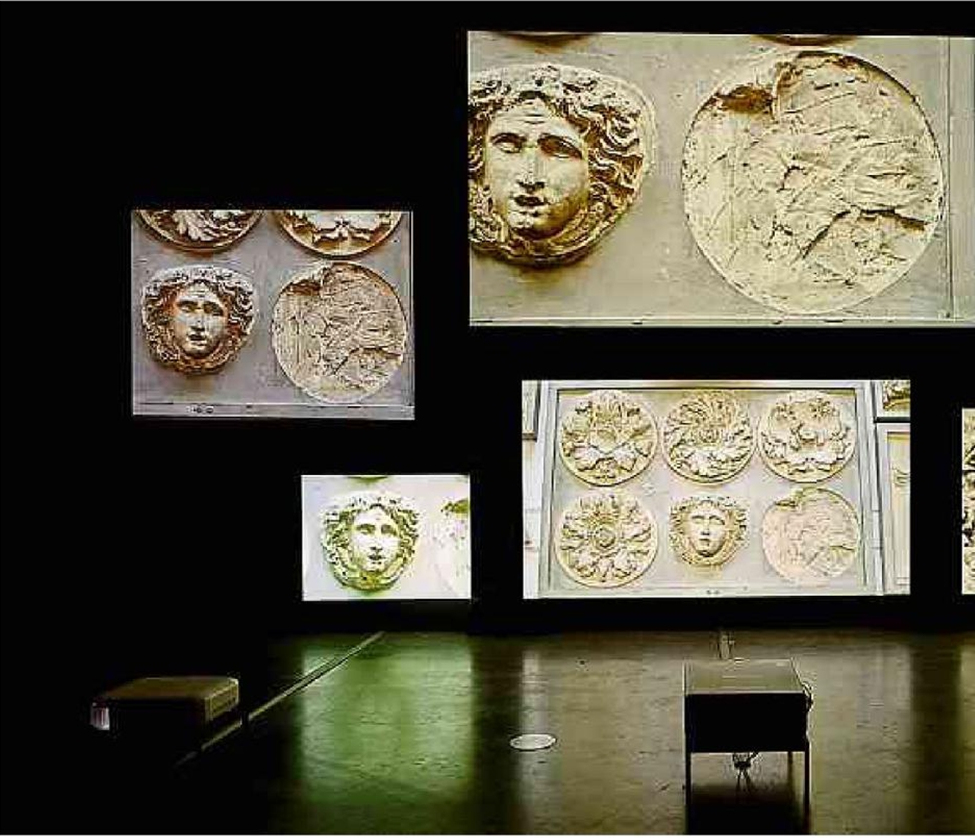

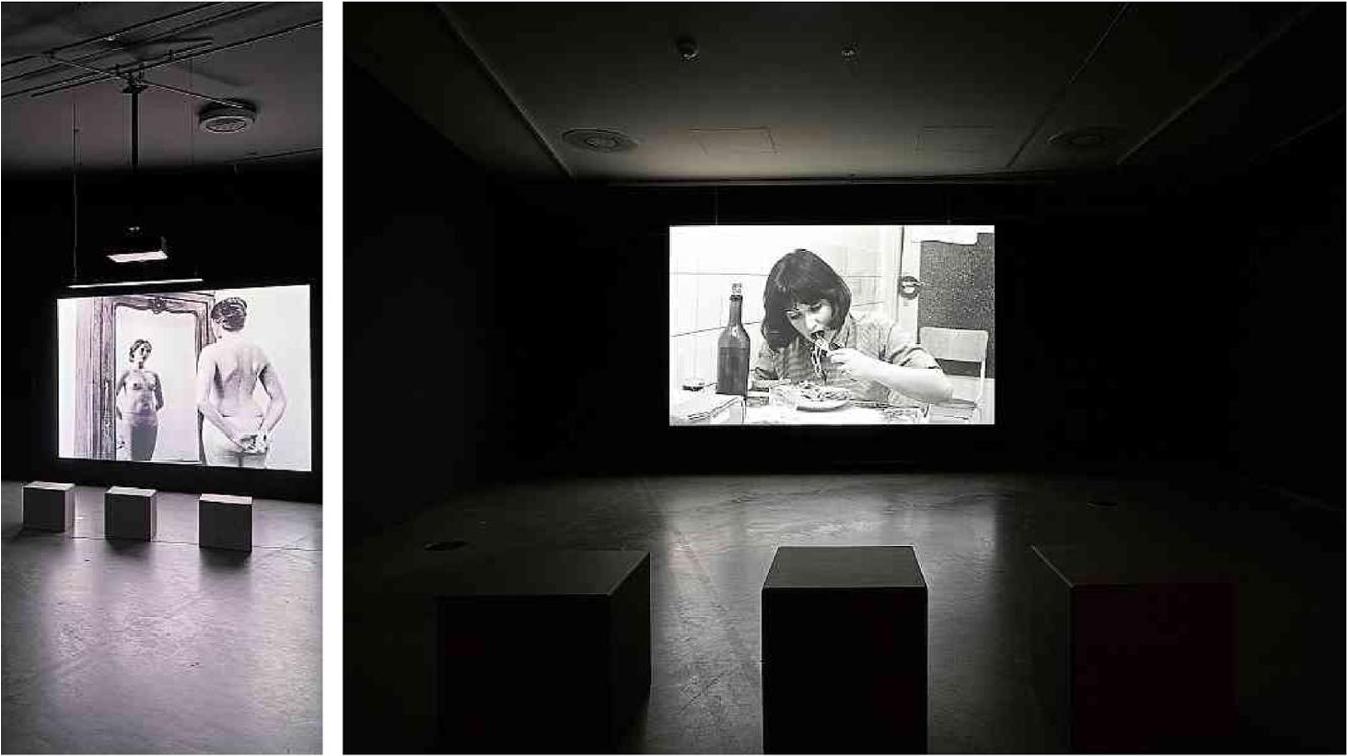

Die Zeit als Medium und Werkzeug

Kunst mit den Mitteln der Filmhistorie: Fiona Tan

im Amsterdamer EYE-Filmmuseum

Von Rotger Kindermann

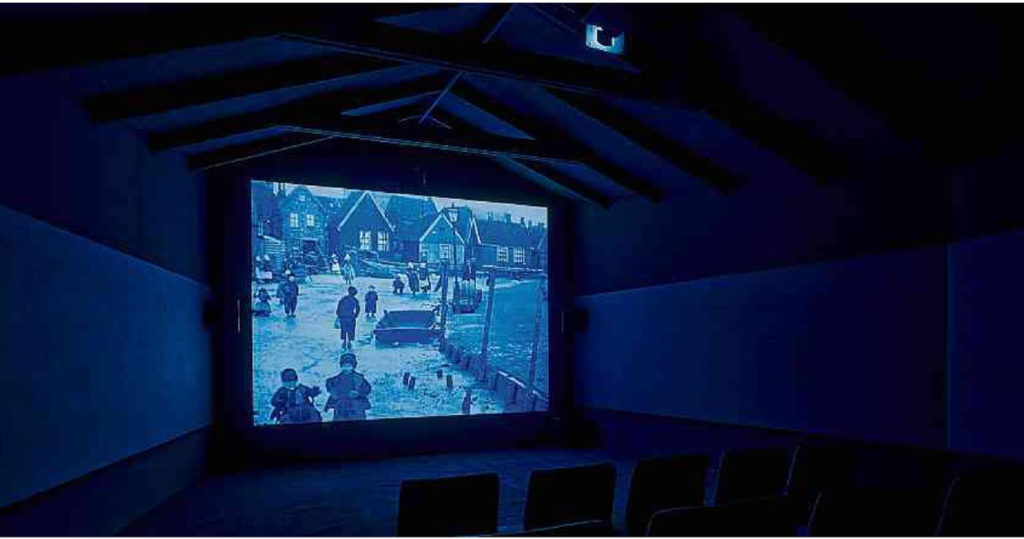

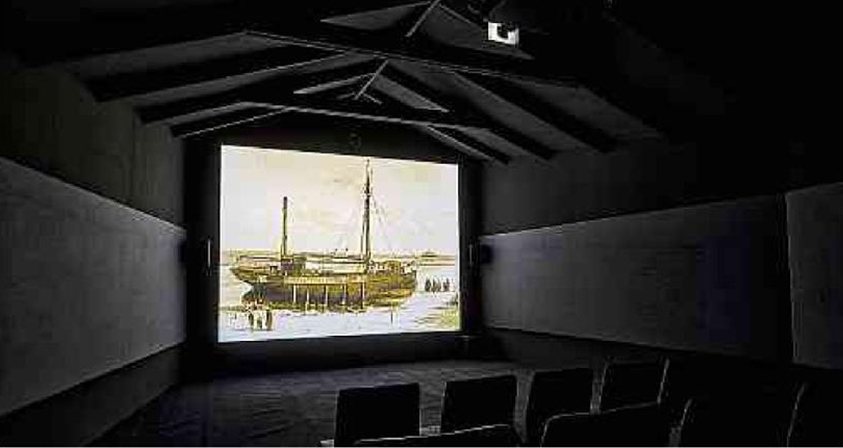

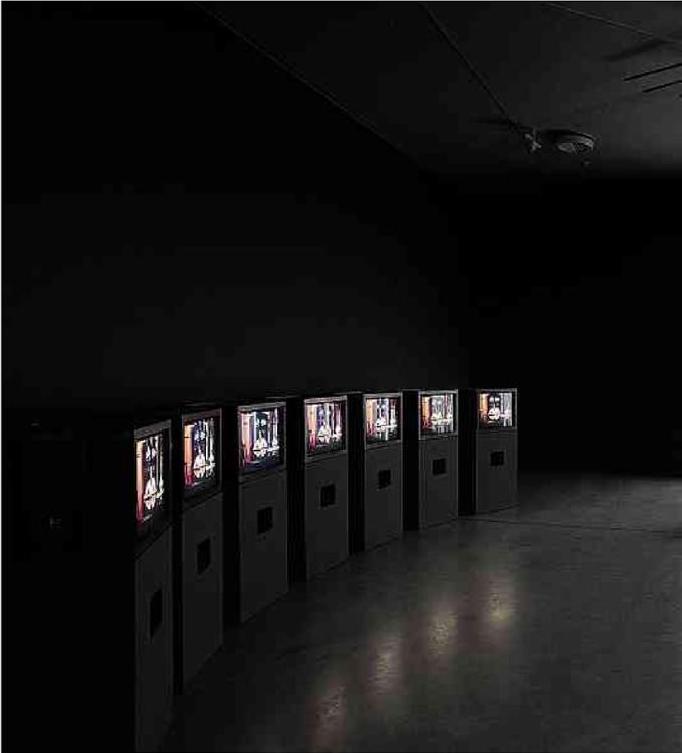

„Will Fiona Tan „ihre eigene Ausstellung“ besuchen, setzt sie sich aufs Fahrrad und ist in zehn Minuten vor Ort. Nur wenige Kilometer entfernt von ihrem Amsterdamer Studio liegt das EYE-Filmmuseum, ein architektonisch spektakulärer Bau, dessen aufsteigende Linien die Hafen-Skyline dominieren. Tan, deren Foto-, Film- und Installationsarbeiten inzwischen weltweit in Chicago, London, New York oder Paris präsentiert werden, ist für ihren neuen Film „Footsteps“ tief in das Archiv des EYE hinabgestiegen und hat alte, beeindruckende Filmdokumente hervorgeholt. Sie zeigen den niederländischen Alltag, ein Leben in ständiger Wechselbeziehung zwischen Land und Wasser. Das Meer, mal Stimulus für Handel und Schiffsbau; mal Bedrohung, der man durch mächtige Deichbauten entgegentrat. Wasser ist überall in den Stummfilmszenen, die meist hart arbeitende Menschen zeigen. Mit hohen Gummistiefeln waten sie durch die Fluten, schleppen Säcke auf schaukelnde Kähne, schneiden Reet für die Dächer ihrer Häuser. Junge Mädchen in typisch holländischer Tracht flechten Körbe, Kinderarbeit war vor hundert Jahren ein normaler Vorgang. Blonde Jungs in Pluderhosen posieren vor der Kamera, im Mundwinkel dicke Zigarren, in deren Rauchwolken sie volljährig wirken wollen. Aufgezeigt wird auch eine wachsende Technisierung die von den Arbeitskräften roboterartige Bewegungsabläufe verlangt. Andererseits erleichtert der massenhafte Einsatz von Dampfmaschinen viele Produktionsvorgänge.

Faszination für Archivmaterial

Aus unserer Perspektive zeigen diese Bilder von hart arbeitenden Menschen auf eindrucksvolle Weise einen sozialen, aber in erster Linie soziokulturellen Blick auf die damalige Gesellschaft – so wie wir ihn heute in TV-Dokumentationen auf skrupellose Produktionsbedingungen in Asien und Afrika richten. Die in Indonesien geborene Künstlerin mit chinesisch-australischen Wurzeln hat hier offenbar eine besondere Sensibilität entwickelt, die sie zu einer kritischen und zugleich poetischen Sichtweise auf diese Zeit befähigt. „Tan betrachtet die Zeit als Medium und Werkzeug“, heißt es treffend im Begleitkatalog zur Ausstellung. Und kaum woanders ist die Zeit besser dokumentiert als in historischen Filmarchiven, die unsere Erinnerung aufrechterhalten. In ihren Werken offenbart sich Tan „als eine unermüdliche Forscherin, die in den Tiefen verstaubter Bibliotheken, geheimnisvoller Museen und bodenloser Archive unentwegt ihren Themen nachspürt 1.“Sie verwertet ihre Fundstücke, um neue Narrative zu entwerfen, die sich zwischen verschiedenen Kulturen entwickeln.

Fiona Tan, Footsteps, 2022, Ausstellung Fiona Tan, Mountains and Molehills, Eye Filmmuseum Amsterdam, 2022. Foto: Atelier Hans Wilschut

Liebevolle Briefe von ,,Pap“

Für die Szenen von »Footsteps“ hat Tan auch auf ihr Familien-Archiv zurückgegriffen. Sie werden mit Texten aus Briefen zusammengefügt, die Tan Ende der 80er Jahre, als sie gerade in die Niederlande gezogen war, von ihrem Vater erhalten hat. Ohne die Niederlande jemals besucht zu haben, wusste Tan’s Vater aus seiner Schulzeit in Indonesien viel über das Land im fernen Europa. Die handgeschriebenen Briefe hat Tan aufbewahrt und nutzt sie nun zur Vertonung mit einer weichen Stimme aus dem Off. Darin wechselt ihr Vater mühelos zwischen sehr persönlichen Schilderungen und Ereignissen, die sich gerade auf der Weltbiihne abspielten. Die liebevoll formulierten Schriftstücke beginnen jeweils mit „Liebste Fiona“, einige davon sind im Ausstellungskatalog dokumentiert. Man erfährt die Gedanken von „Pap“ zum Fall der Berliner Mauer, zum Zusammenbruch der Sowjetunion oder zum Tiananmen-Massaker in Peking. Zwischen Bild und Ton liegen etwa achtzig Jahre Zeitdifferenz. Die beiden, auf den ersten Blick völlig unverbundenen Ebenen des Films, finden zusammen zu einer Reflexion über globale Vernetzung, kulturelles Erbe und über die Frage, wie man seinen Platz in der Welt findet. Solche außergewöhnlichen, willkürlichen Verschmelzungen tauchen immer wieder in Tan’s Arbeiten auf.

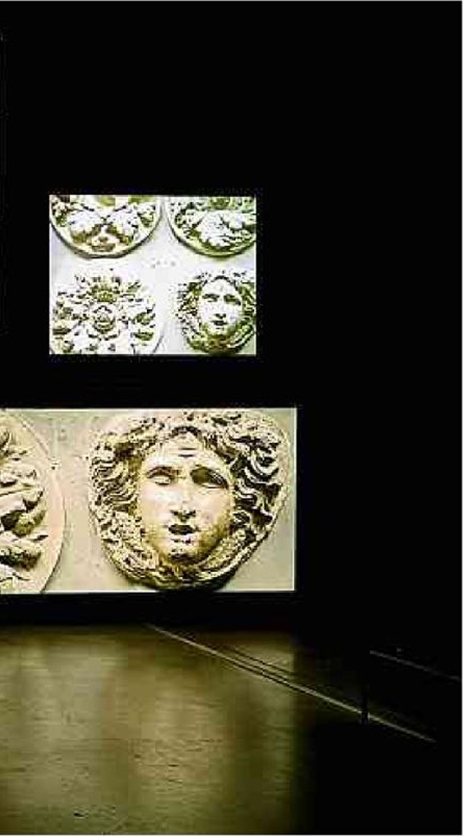

Fiona Tan ,,Inventory% 2012, in der Ausstellung ,,Fiona Tan, Mountains and Molehills“, Eye Filmmuseum Amsterdam, 2022. Foto: Studio Hans Wilschut

Foto oder Film?

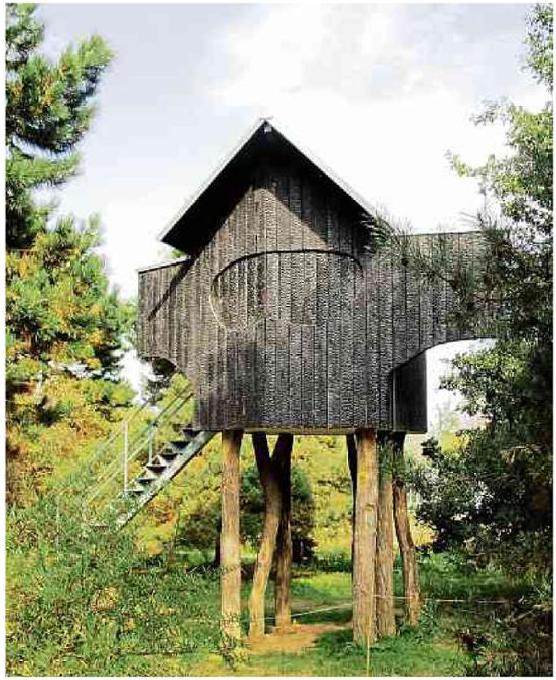

»Footsteps“ ist das aktuelle Werk der Künstlerin und Kernstück dieser Retrospektive im EYE- Film-museum, auch optisch herausgehoben. Um den gut 90-minütigen Film anzuschauen, begibt sich der Besucher in die Nachbildung eines typisch holländisches Dorfhauses, ein roter Klinkerbau (aus Holz) inmitten des großen Ausstellungsraums. Darum herum zeigt das EYE unter dem Titel „Mountains and Molehills“ andere Werke der Filmmacherin aus den Jahren 2002 bis 2020. Besonders ins Auge fällt hier die Video-lnstallation Island“, die 2008 auf der schwedischen Insel Gotland entstand. Zunächst glaubt der Betrachter, es handelt sich um großformatige Fotos einer Küstenlandschaft, vereinzelte Bäume am Meeresufer, darüber ein leicht bewölkter Himmel. Bis er in der Natur eine minimale Bewegung erkennt, braucht es seine Zeit. Erst bei höchster Konzentration des Blicks wird man gewahr, wie sich im Wind Blätter berühren und Wolken weiterziehen. Der Eindruck dieser Installation liegt irgendwo zwischen einem „gefilmten Foto“ und einem „fotografierten Film“. Eine geradezu typische Tan-Kombination, die zur Meditation iiber zeitliche Abläufe einlädt.

Gute Geschichten plus…

Tan gräbt gerne fast vergessene Geschichten aus, setzt sie filmisch in Szene und ergänzt sie mit eigenen Wahmehmungen. Goethes „Italienische Reise“ inspirierte sie zu der Video-lnstallation »Gray Glass“, die 2020 für eine Ausstellung im Museum der Modeme in Salzburg geschaffen wurde und in Amsterdam erneut zu sehen ist. In dem Reisebericht entdeckte Tan die Erzählung von einem waghalsigen Transport kostbarer Spiegel von Italien nach Deutschland. Bei ,,Gray Glass“ folgt die Kamera einem Wanderer über verschneite Alpenpässe, der einen Spiegel auf dem Rücken trägt. Diese, zunächst rätselhaft anmutende, Art der Beförderung wurde tatsächlich im 18. Jahrhundert angewendet, weil die Spiegel zu zerbrechlich waren, um von Eseln getragen zu werden – wie es seinerzeit üblich war. Der Spiegel mit der darin vorüberziehenden Landschaft dient Tan als Metapher, um iiber die Zukunft der Erde und die Gefahren des Klimawandels nachzudenken. Für sie ist Aer Spiegel wie ein Auge“, das die permanenten Veränderungen beobachtet. Im Begleittext schwärmt Tan von der Schönheit der Natur. Auch mit dieser Installation schafft es die Kiinstlerin, ihr Publikum in eine mentale Richtung zu lenken, bei der sich am Ende alle eine Frage stellen: Wieviel Zeit bleibt dieser Welt noch?

In den Niederlanden angekommen

Die Zusammenarbeit zwischen Fiona Tan und dem EYE-Filmmuseum ist inzwischen vielfältig erprobt. Bereits 1999 verwendete sie Material aus der Sammlung des EYE hir ihre Arbeiten »Facing Forward“ und 2003 für „News from the Near Future“. Tan’s Fußspuren sind mittlerweile in den Niederlanden angekommen, 2009 vertrat sie das Land auf der Biennale in Venedig mit der Präsentation »Disorient“. Dass im EYE-Filmmuseum derzeit ein sehr komplexes und spannungsreiches künstlerisches Werk geboten wird, steht außer Frage.

——————————

(1) Aus: „Fiona Tan – Mit der anderen Hand“, Museum der Moderne, Salzburg

Die aktuelle Ausstellung wird begleitet von einem englischsprachigen Katalog, der zum Preis von 24,95 Euro erhältlich ist. Gezeigt werden Tan’s Werke noch bis zum 8. Januar 2023. EYE-Filmmuseum, 1031 KT Amsterdam, ljpromenade 1. Ticketpreis: 12,50 Euro, ermäßigt: 11 Euro. Öffnungszeiten täglich von 10 bis 19 Uhr.www.eyefilm.nl/Fionatan

Schwärmerei und Schmähung

Expressionismus-Schätze zum 100. Geburtstag des Museums Folkwang in Essen

Von Rotger Kindermann

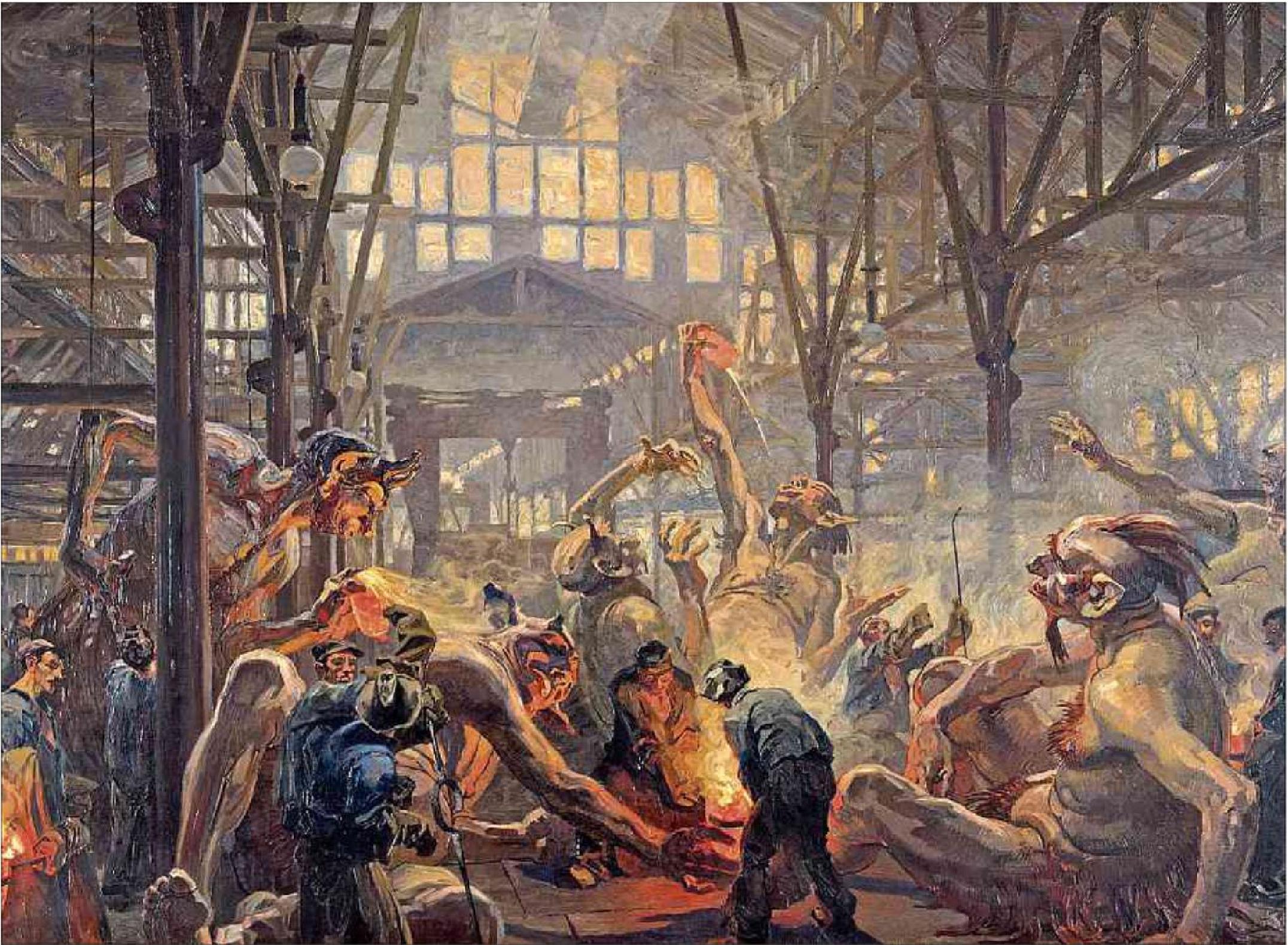

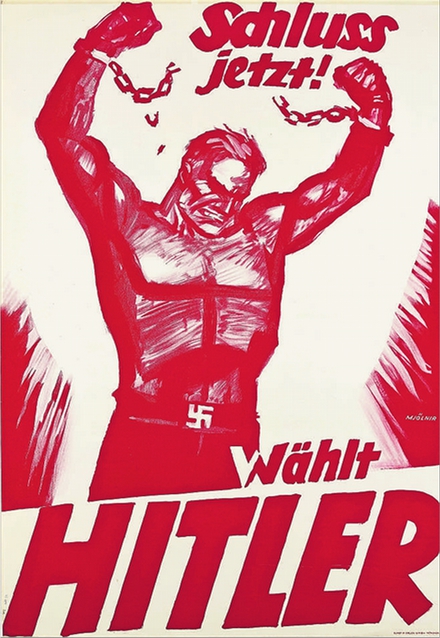

Am 19. Juli 1937 wurde in München eine Ausstellung über „Entartete Kunst“ mit rund 650 konfiszierten Kunstwerken aus 32 deutschen Museen eröffnet. Dass die Ausstellung über vier Jahre durch deutsche Stadte zog, um ein Millionen-Publikum zu erreichen, zeigt, welche Bedeutung das Nazi-Regime dieser Thematik beigemessen hat. Expressionisten, Kubisten, Dadaisten und andere Künstler der Moderne waren ihm von Beginn an suspekt, sie wurden als „undeutsch“ und „artfremd“ diffamiert. Als Ergebnis dieser inszenierten Kampagnen wurde u.a. das Folkwang Museum in Essen als „frankreichfreundlicher Snobistentempel“ bezeichnet. Ab 1937 ließ Reichspropagandaminister Joseph Goebbels diese Kunstrichtungen aktiv bekämpfen. Es wurde ein „Sonderreferat Entartete Kunst“ eingerichtet, das systematisch zugehörige Kunstwerke beschlagnahmte und mit der Katalogisierung, Inventarisierung und Verwertung begann. 21 000 Bilder, Skulpturen und andere Arbeiten fielen diesem beispiellosen Akt kultureller Selbstverstümmelung zum Opfer, von dem das Museum Folkwang mit seiner großen Expressionisten-Sammlung nicht verschont blieb, Ob ein GemAlde als „entartet“ stigmatisiert wurde, richtete sich dabei in erster Linie nach der rassistischen und politischen Beurteilung des Malers, weniger nach seinen stilistischen Ausdrucksformen. Von nun an durfte nur der den Künstlerberuf austiben, der arischer Abstammung war und nicht durch „kulturbolschewistische“ Werke von sich reden machte. Deutsche Kunst stand völlig 1m Dienst der NS-Regimes und seiner Rassenideologie.

Bilder mit Vergangenheit

Mit diesem historisch-politischen Hintergrund sollte jeder vertraut sein, der die Ausstellung

„Expressionisten am Folkwang: Entdeckt – Verfemt – Gefeiert“ besucht. Denn hier werden nicht nur Werke bekannter Expressionisten aneinandergereiht. Den Ausstellungsmachern gelingt es, Geschichte und öffentliche Wahrnehmung dieser avantgardistischen Kunstrichtung nachzuzeichnen – eine wechselhafte Abfolge zwischen Schwärmerei und Schmähung. Man erkennt, welche Odyssee ein ausgesondertes Gemälde bestehen musste. Die verschlungenen Wege und Eigentümerwechsel einzelner Kunstwerke werden klar dokumentiert. Detaillierte Inventarlisten aus Goebbels Sonderreferat belegen die Kaufpreise, die Daten des Besitzwechsels oder die Namen der Erwerber. Bei der Verkaufsaktion profitieren ausländische Museen und Privatsammler, die gegen Devisen günstig in den Besitz dieser Meisterwerke kamen. Diesen Vorgängen widmen sich gleich mehrere Beiträge im Ausstellungskatalog, in denen die Abwicklung der Käufe bzw. die oft komplizierten Rückkäufe und Rettungsbemühungen von Bildern beschrieben werden.

Mit Leidenschaft und Spürsinn

Von Beginn an war Folkwang eine Heimstatt für Expressionisten. Seit seiner Gründung im Jahr 1902 durch den leidenschaftlichen Kunstsammler Karl Ernst Osthaus – damals noch in Hagen – machte es sich einen Namen als „Vorkämpfer aller Kunst, die ein „Weiter“ in der Entwicklung bedeutet“ (Erich Heckel). Für die Jubiläums-Ausstellung wurden die von Osthaus erworbenen Gemälde Ernst Ludwig Kirchners wieder zusammengebracht und mit anderen Werken kombiniert, die eine enge Verbindung zwischen Künstler und Museum dokumentieren. An der Brücke-Ausstellung 1910 nahmen Maler wie Erich Heckel, Max Pechstein und Karl Schmidt-Rottluff teil. Ihre jetzt wieder gezeigten Bilder zählen heute zu den Hauptwerken des frühen Stils der Brücke, wie z.B. Schmidt-Rottluffs Haus am Bahnhof. Die teilweise Rekonstruktion der Sammlung von Werken Egon Schieles ist ebenfalls ein Höhepunkt dieser Expressionisten-Schau. Mit ausgeprägtem Spürsinn begann Osthaus 1911 Werke des Künstlers zu erwerben und zeigte sie ein Jahr später in einer Ausstellung. Nun wird Schieles Schaffen anhand von bedeutenden Leihgaben, darunter das Gemälde Tote Stadt und die Aquarelle Sitzendes Mädchen und Stehendes Mädchen in kariertem Rock – erneut gewürdigt.

Gelungene Rekonstruktionen

Die wechselvolle Geschichte wird in „Expressionisten am Folkwang“ besonders anschaulich im Werk der Künstlerin Paula Modersohn-Becker. Bereits 1913 wird ihr Schaffen in einer großen Retrospektive am Folkwang gezeigt. Aus dieser Ausstellung erwirbt Osthaus ihr Selbstbildnis mit Kamelienzweig. Es wird 1937 zusammen mit 1400 anderen Kunstwerken beschlagnahmt, in München zur Schau gestellt und von den Nazi-Kulturbarbaren als „entartet“ gebrandmarkt. Von dort geriet es in eine Privatsammlung und konnte 1957 zurückgekauft werden. Folkwang hat jetzt die Retrospektive zu Paula Modersohn-Becker in Teilen rekonstruiert und das Selbstbildnis mit elf weiteren Leihgaben kombiniert, die ebenfalls 1913

in Hagen zu sehen waren. Nach fast 110 Jahren begegnen sich die Bilder jetzt erneut. Aktuell

präsentieren 31 Künstler und Künstlerinnen (darunter Gauguin, Matisse, Marc, Münter, Kandinsky, Lehmbruck, Nolde) insgesamt 250 Meisterwerke aus der eigenen Sammlung und

von internationalen Leihgebern das großartige Spektrum der expressionistischen Kunstszene.

Museum Folkwang, Essen

Neuaufbau und Anerkennung

Die enge Verbundenheit zu dieser Szene zieht sich wie ein roter Faden durch die Museumsgeschichte, die in der Folge des Domizilwechsels 1922 nach Essen fortgesetzt wurde. Bereits Ende November 1948 findet in den Raumen der Folkwang-Musikschule – nicht weit vom Standort des zerstörten Museums – die erste Ausstellung expressionistischer Werke nach dem Krieg statt. Schon Anfang der 50er Jahre begann der Neuaufbau der Kollektion und überraschend früh hatte sie wieder ein Niveau erreicht, das sich mit der Sammlung von vor 1933 messen konnte. Als dann der Neubau des Museums fertiggestellt war, wurde er mit der viel beachteten Ausstellung Die Brücke – Eine Künstlergemeinschaft des Expressionismus

eingeweiht. Begeistert schrieb die Wochenzeltung „Die Zeit“: „Dort haben die expansiven Bilder der ,Brücke’-Maler den weiten Raum, den sie brauchen, um atmen und wirken zu können.“ So hat das Museum Folkwang in der damals noch jungen Bundesrepublik wesentlich dazu beigetragen, den Expressionismus in der Kunstwelt zu etablieren. Zugleich wurde es im Lauf der Jahre zu „einer wichtigen Institution für dessen Rezeption im Ausland.“ (Anna Brohm).

Expressionisten am Folkwang, Museumsplatz 1, 45128 Essen. Die Ausstellung läuft noch bis zum 8. Januar 2023. Tickets im Vorverkauf https://museum-folkwang.ticket-fritz.de, Eintrittspreis: 14 Euro, ermäßigt acht Euro, Freier

Eintritt in die ständige Sammlung. Katalog (deutsch/englisch) 38 Euro. www.museum-folkwang.de

Luxemburger Wort: Donnerstag, den 12. Mai 2022 Die Warte

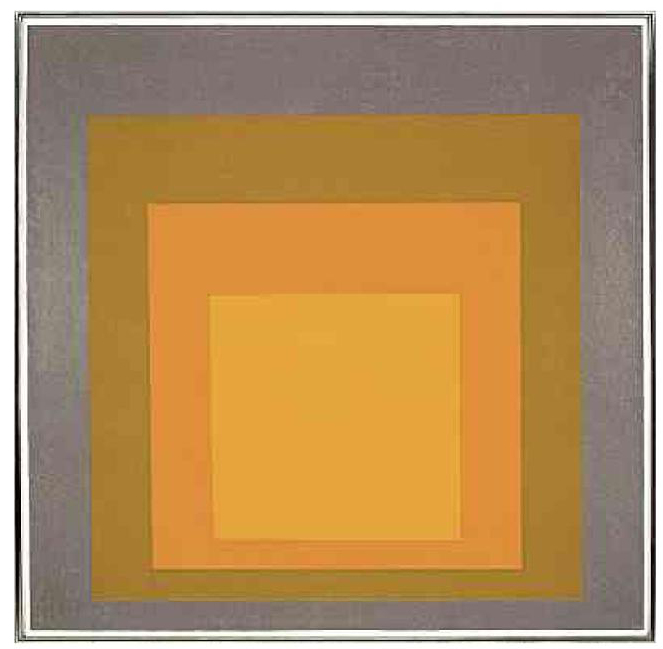

Einblicke in die Macht der Farben

Bundeskunsthalle Bonn zeigt ,,Farbe ist Programm“

Von Rotger Kindermann

Es ist ein schönes Erlebnis, mal wieder eine Kunstausstellung zu besuchen.